Evviva la ‘galassia’ francescana, ma…

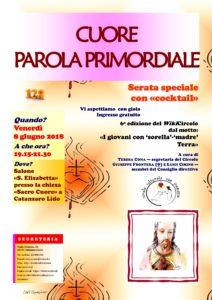

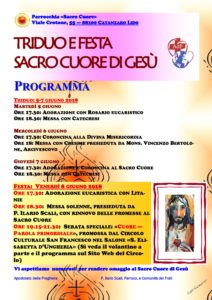

«Lasciatevi sorprendere dal ‘volto’ dei giovani francescani!». Tale poteva essere lo slogan della Serata conviviale che si è tenuta il 15 giugno 2018 presso la sede del Circolo. Chi ama il Santo d’Assisi e il suo carisma non avrebbe resistito a non accendersi di fronte ai ‘volti’ luminosi dei giovani francescani (Gi.Fra.) accorsi entusiasticamente a questa Serata, 11ª ed ultima della 6ª edizione del WikiCircolo creata apposta per loro e per tutta la ‘galassia’ francescana ex-giovanile (OFS), che ‘ruota’ intorno alle chiese francescane, e in particolare a quella del «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido, e resa nota già il 26 dicembre scorso sul sito web e sulla pagina social del Circolo, con la pubblicazione del dépliant. Un’opportunità straordinaria di presentare a tutto il mondo, con poche “pennellate”, il ‘volto’ dei gifrini, araldini e francescani secolari, anche per valorizzare il fascino di frate Francesco e «ricuperare l’alleanza inter– e intragenerazionale, universale e cosmica, praticata da lui e promossa da Papa Francesco, e, attraverso lo scambio di idee e il confronto delle voci dei giovani con le istituzioni, le comunità, gli educatori e i pastori, progettare insieme un possibile avvenire, unendo creatività, energia, forza e saggezza per il bene della comunità religiosa e civile, della società, dell’umanità e della ‘sorella’-’madre’ Terra. Un’opportunità singolare di dialogo, di proposte, di iniziative… e un momento in cui «tessere relazioni improntate alla fiducia, alla condivisione, all’apertura fino ai confini del mondo». Un’occasione eccezionale che, purtroppo, non è stata colta… Lo Staff delle Serate, indirizzate a tutti: soci, sostenitori, amici, credenti e «laici», vicini e lontani, ha contato moltissimo sul loro entusiastico coinvolgimento nella preparazione remota e prossima e sulla loro appassionata presenza all’evento, insieme ai loro assistenti… In prossimità di questa Serata, la 129ª di seguito, ha stilato il programma, con i videoclip avvincenti e trainanti, e ad alcuni di loro ha inviato le lettere-inviti speciali…

«Lasciatevi sorprendere dal ‘volto’ dei giovani francescani!». Tale poteva essere lo slogan della Serata conviviale che si è tenuta il 15 giugno 2018 presso la sede del Circolo. Chi ama il Santo d’Assisi e il suo carisma non avrebbe resistito a non accendersi di fronte ai ‘volti’ luminosi dei giovani francescani (Gi.Fra.) accorsi entusiasticamente a questa Serata, 11ª ed ultima della 6ª edizione del WikiCircolo creata apposta per loro e per tutta la ‘galassia’ francescana ex-giovanile (OFS), che ‘ruota’ intorno alle chiese francescane, e in particolare a quella del «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido, e resa nota già il 26 dicembre scorso sul sito web e sulla pagina social del Circolo, con la pubblicazione del dépliant. Un’opportunità straordinaria di presentare a tutto il mondo, con poche “pennellate”, il ‘volto’ dei gifrini, araldini e francescani secolari, anche per valorizzare il fascino di frate Francesco e «ricuperare l’alleanza inter– e intragenerazionale, universale e cosmica, praticata da lui e promossa da Papa Francesco, e, attraverso lo scambio di idee e il confronto delle voci dei giovani con le istituzioni, le comunità, gli educatori e i pastori, progettare insieme un possibile avvenire, unendo creatività, energia, forza e saggezza per il bene della comunità religiosa e civile, della società, dell’umanità e della ‘sorella’-’madre’ Terra. Un’opportunità singolare di dialogo, di proposte, di iniziative… e un momento in cui «tessere relazioni improntate alla fiducia, alla condivisione, all’apertura fino ai confini del mondo». Un’occasione eccezionale che, purtroppo, non è stata colta… Lo Staff delle Serate, indirizzate a tutti: soci, sostenitori, amici, credenti e «laici», vicini e lontani, ha contato moltissimo sul loro entusiastico coinvolgimento nella preparazione remota e prossima e sulla loro appassionata presenza all’evento, insieme ai loro assistenti… In prossimità di questa Serata, la 129ª di seguito, ha stilato il programma, con i videoclip avvincenti e trainanti, e ad alcuni di loro ha inviato le lettere-inviti speciali…

Grazie immense a chi ne ha accolte: a p. Pio Marotti, assistente custodiale dell’OFS che a volo ha reimpostato i suoi impegni ed era presente con l’intervento di grande interesse. Grazie ad Anna D’Alta, viceministra della Fraternità «S. Elisabetta d’Ungheria» presso la chiesa «Sacro Cuore», per la sua testimonianza. Grazie all’unico gifrino, Giuseppe Panariello, che suppliva l’assenza di Emmanuele Rotundo, responsabile del gruppo della gioventù francescana marinota. Il loro exploit ha reso meno acuta l’emblematica assenza ‘francescana’ a una delle edizioni più accurate, laboriose e diligenti. Grazie anche a p. Mauro De Filippis Delfico, assistente nazionale della Milizia dell’Immacolata, e a Margherita Perchinelli, presidente nazionale di questo straordinario ‘sogno’ di s. Massimiliano Kolbe, frate francescano e martire di Auschwitz, per la loro presenza, anche se soltanto per alcuni minuti.

La sfida di fronte ai giovani ed ex-giovani francescani, con i loro responsabili ed assistenti spirituali, è immensa. Il Circolo ha lanciato nella parrocchia «Sacro Cuore» un’edizione che poteva essere il fiore all’occhiello dei loro incontri formativi settimanali o bisettimanali. Non ci voleva molto per capire che essa aveva grandi potenzialità. È ormai chiaro a tutti che non c’è futuro senza cultura. Non coltivarla o, peggio, accantonarla, è lo sbaglio più grosso che si possa fare. Per tornare a crescere, essere significativi ed offrire al mondo «amato e tormentato» il tesoro ricevuto gratuitamente, la ‘galassia’ francescana ha urgente bisogno di riappropriarsi delle intuizioni e del carisma di frate Francesco, intesi l’une e l’altro non in senso astratto e sistematizzante, ma dinamico e contestuale. Il suo carisma e il «volto»/«identità» delle sue fraternità sono davanti, al servizio degli altri, e non nel passato. Questo impone l’impegno nell’indagare in modo rigoroso e spregiudicato quali siano le intuizioni originarie e originali di frate Francesco, partendo dai suoi Scritti con il suo Testamento come testo base, anche per tenere lontano tentazioni mistificanti, falsificanti, teocratiche, ierocratiche e gerarchiche, tentazioni ben presenti nelle nostre fraternità.

La sfida di fronte ai giovani ed ex-giovani francescani, con i loro responsabili ed assistenti spirituali, è immensa. Il Circolo ha lanciato nella parrocchia «Sacro Cuore» un’edizione che poteva essere il fiore all’occhiello dei loro incontri formativi settimanali o bisettimanali. Non ci voleva molto per capire che essa aveva grandi potenzialità. È ormai chiaro a tutti che non c’è futuro senza cultura. Non coltivarla o, peggio, accantonarla, è lo sbaglio più grosso che si possa fare. Per tornare a crescere, essere significativi ed offrire al mondo «amato e tormentato» il tesoro ricevuto gratuitamente, la ‘galassia’ francescana ha urgente bisogno di riappropriarsi delle intuizioni e del carisma di frate Francesco, intesi l’une e l’altro non in senso astratto e sistematizzante, ma dinamico e contestuale. Il suo carisma e il «volto»/«identità» delle sue fraternità sono davanti, al servizio degli altri, e non nel passato. Questo impone l’impegno nell’indagare in modo rigoroso e spregiudicato quali siano le intuizioni originarie e originali di frate Francesco, partendo dai suoi Scritti con il suo Testamento come testo base, anche per tenere lontano tentazioni mistificanti, falsificanti, teocratiche, ierocratiche e gerarchiche, tentazioni ben presenti nelle nostre fraternità.

C’è il pericolo che le cosiddette Fonti francescane (Scritti e biografie di s. Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di s. Chiara d’Assisi. Testi normativi dell’Ordine Francescano Secolare, Padova 2004) – quella miniera agiografica in cui si può trovare di tutto e il contrario di tutto – siano trattabili in modo omologo, addirittura alla stregua dei testi biblici. Nello specifico, c’è un pregiudizio diffuso che agisce e condiziona la vita o, meglio, l’uso rapsodico e combinatorio della vita di frate Francesco. Così l’Assisiate si colora delle più svariate tinte, diventando un santo decontestualizzato, svirilizzato e proiettato nell’universo dell’immaginario individuale e collettivo: Francesco rosso, anticapitalista e antimperialista; Francesco rosa, femminile e femminista; Francesco nero, nazionalista e fascista, definito «il più santo degli italiani e il più italiano dei santi»! Si dà per acquisito che le Fonti riproducano fedelmente le varie tappe di quella vita e che ogni momento, ricordato in esse, abbia la stessa autorità testimoniale. Le cose non stanno assolutamente così, tant’è che il lettore attento non sfugge a incongruenze e contraddizioni quando non miscela e non integra avvenimenti diversi, realtà, mistificazione e fantasia. È indispensabile allora fornire ulteriori spunti di conoscenza e di riflessione, anche in modo sintetico e rapido, a partire dagli Scritti dello stesso frate Francesco. Rispettarli e studiarli richiede fatica intelligente, oltre che assunzione consapevole e dolorosa delle proprie responsabilità qui e ora, anche nei confronti dell’intera ‘galassia’ francescana che ruota attorno ai frati (Gi.Fra., OFS, MI).

C’è il pericolo che le cosiddette Fonti francescane (Scritti e biografie di s. Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti e biografie di s. Chiara d’Assisi. Testi normativi dell’Ordine Francescano Secolare, Padova 2004) – quella miniera agiografica in cui si può trovare di tutto e il contrario di tutto – siano trattabili in modo omologo, addirittura alla stregua dei testi biblici. Nello specifico, c’è un pregiudizio diffuso che agisce e condiziona la vita o, meglio, l’uso rapsodico e combinatorio della vita di frate Francesco. Così l’Assisiate si colora delle più svariate tinte, diventando un santo decontestualizzato, svirilizzato e proiettato nell’universo dell’immaginario individuale e collettivo: Francesco rosso, anticapitalista e antimperialista; Francesco rosa, femminile e femminista; Francesco nero, nazionalista e fascista, definito «il più santo degli italiani e il più italiano dei santi»! Si dà per acquisito che le Fonti riproducano fedelmente le varie tappe di quella vita e che ogni momento, ricordato in esse, abbia la stessa autorità testimoniale. Le cose non stanno assolutamente così, tant’è che il lettore attento non sfugge a incongruenze e contraddizioni quando non miscela e non integra avvenimenti diversi, realtà, mistificazione e fantasia. È indispensabile allora fornire ulteriori spunti di conoscenza e di riflessione, anche in modo sintetico e rapido, a partire dagli Scritti dello stesso frate Francesco. Rispettarli e studiarli richiede fatica intelligente, oltre che assunzione consapevole e dolorosa delle proprie responsabilità qui e ora, anche nei confronti dell’intera ‘galassia’ francescana che ruota attorno ai frati (Gi.Fra., OFS, MI).

Ciò di cui abbiamo veramente bisogno – ha ribadito Papa Francesco il 21 giugno scorso nel Centro Ecumenico del World Council of Churches [Consiglio Mondiale delle Chiese] a Ginevra – è «un nuovo slancio evangelizzatore». «Siamo chiamati a essere un popolo che vive e condivide la gioia del Vangelo», un popolo che «serve i fratelli con l’animo che arde dal desiderio di dischiudere orizzonti di bontà e di bellezza inauditi a chi non ha ancora avuto la grazia di conoscere veramente Cristo», un popolo che loda «il Creatore e Redentore e Salvatore, solo vero Dio il quale è il bene pieno, ogni bene, tutto il bene, verso e sommo bene, che solo è buono, pio, mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero, santo e retto, che solo è benigno, innocente, puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e giusti» (Rnb XXIII 9: FF 70).

La Serata, che doveva essere animata e contrassegnata anche dai francescani secolari di solido percorso formativo, portava con sé altresì la domanda: Come comunicare e trasferire ai giovani francescani, nei canali prediletti da loro, dunque soprattutto quelli digitali, il «know how», il saper essere e il saper fare, francescanamente, in questa «inquieta età secolare» e, più in particolare, nel mondo che non è più dicotomico (reale o virtuale), ma unico, con le due dimensioni (reale e virtuale), che a volte co-esistono e a volte si sovrappongono e/o si sostituiscono?

La Serata, che doveva essere animata e contrassegnata anche dai francescani secolari di solido percorso formativo, portava con sé altresì la domanda: Come comunicare e trasferire ai giovani francescani, nei canali prediletti da loro, dunque soprattutto quelli digitali, il «know how», il saper essere e il saper fare, francescanamente, in questa «inquieta età secolare» e, più in particolare, nel mondo che non è più dicotomico (reale o virtuale), ma unico, con le due dimensioni (reale e virtuale), che a volte co-esistono e a volte si sovrappongono e/o si sostituiscono?

Frate Francesco non cercava un ideale astratto per offrirlo ai propri frati. Da ciascuno di loro ricavava invece, come in una sorta di gruppo terapeutico ante litteram, la parte migliore, più promettente, più seria, «componendone – puntualizza Paolo Floretta – uno sfolgorante patchwork di virtù vissute (Saluto alle virtù, 1-18: FF 256-258). In questa proposta, estetica ed etica, esse si armonizzano in modo mirabile,  quasi felicemente ovvio, alla fine, con molta e attesa “aria di casa”» (Le reti di Francesco, Padova 2015, 96). Tra tutte le virtù brilla inattesa l’ultima: l’inquietudine, quella che meno ci attenderemmo, quella più fastidiosa, mai messa sugli altari prima di frate Francesco, attribuita per di più a frate Lucido, che, in tutte le Fonti francescane, compare con il suo nome luminoso soltanto nello Specchio di perfezione, un’opera illuminante di scrittore anonimo, scritta intorno al 1318 (cfr. Spec 85: FF 1782). La santa inquietudine che come pedagoga pungente e amorevole si pone a nostro servizio, in cerca della verità di noi stessi e di Dio. «Forse essa è il vero motore di ricerca vitale – scrive ancora Floretta – che dovrebbe accomunare e accompagnare credenti, non credenti e increduli. Forse la scopriremo cortese nel prendere per mano noi e i nostri dubbi, il nostro piccolo o grande ateo che ci abita e si sforza di ricominciare a credere […]. Forse ne apprezzeremo il suo umile servizio al pensare che non si arrende di fronte all’assenza, alla mancanza o anche all’abbandono di Dio. Forse, ancora, ne potremo stimare la sana incontentabilità rispetto a soluzioni o consolazioni a buon mercato. Una sorella, insomma, certo un po’ scomoda, talvolta pure molesta e imbarazzante, che ci mantiene tutti, credenti e no, sulla soglia delle domande vere che ci fanno pensare la tragicità del vivere per portarvi o riconoscervi senso e bellezza» (Le reti…»,

quasi felicemente ovvio, alla fine, con molta e attesa “aria di casa”» (Le reti di Francesco, Padova 2015, 96). Tra tutte le virtù brilla inattesa l’ultima: l’inquietudine, quella che meno ci attenderemmo, quella più fastidiosa, mai messa sugli altari prima di frate Francesco, attribuita per di più a frate Lucido, che, in tutte le Fonti francescane, compare con il suo nome luminoso soltanto nello Specchio di perfezione, un’opera illuminante di scrittore anonimo, scritta intorno al 1318 (cfr. Spec 85: FF 1782). La santa inquietudine che come pedagoga pungente e amorevole si pone a nostro servizio, in cerca della verità di noi stessi e di Dio. «Forse essa è il vero motore di ricerca vitale – scrive ancora Floretta – che dovrebbe accomunare e accompagnare credenti, non credenti e increduli. Forse la scopriremo cortese nel prendere per mano noi e i nostri dubbi, il nostro piccolo o grande ateo che ci abita e si sforza di ricominciare a credere […]. Forse ne apprezzeremo il suo umile servizio al pensare che non si arrende di fronte all’assenza, alla mancanza o anche all’abbandono di Dio. Forse, ancora, ne potremo stimare la sana incontentabilità rispetto a soluzioni o consolazioni a buon mercato. Una sorella, insomma, certo un po’ scomoda, talvolta pure molesta e imbarazzante, che ci mantiene tutti, credenti e no, sulla soglia delle domande vere che ci fanno pensare la tragicità del vivere per portarvi o riconoscervi senso e bellezza» (Le reti…»,  96-97).

96-97).

L’inquietudine è per il francescano una cosa seria. Se egli è inquieto, è, oltreché sano, anche più vicino al mistero e tra di noi, capace di ospitare i nostri naufragi, i nostri dubbi, i nostri drammi di fede, che, se accolti, ci impediscono provvidenzialmente di barricarsi dietro le autistiche certezze, più o meno targabili divinamente o teologicamente, ma gravide di morte perché prive della passione del domandare. Forse è davvero giunto il «kairòs» – il momento opportuno – per una nuova «devotio», che porta il profilo inquieto della nostra debolezza, riconosciuta e redenta, che ci mantiene «pellegrini e forestieri in questo mondo» (Rb VI 1: FF 90), orientati alla Terra che sarà il nostro approdo definitivo. Questa inquietudine, santa, provvidenziale e postmoderna, la possiamo accostare a quell’umiltà con cui frate Francesco chiude, riconciliato con se stesso, con gli altri, con il creato e con l’«altissimo, onnipotente, bon Signore», il suo Cantico delle creature: «Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate e serviateli cum grande humilitate» (v. 14: FF 263). Francescanesimo è porsi così al servizio dell’inquietudine per poter incontrare gli «abitanti» che si sentono a casa in una visione della vita e della realtà che prescinde da Dio, e accompagnarli a diventare «cercatori» di senso. Tutto ciò suppone rispetto reciproco, attenzione vicendevole, prossimità, dialogo, generosità, solidarietà. Accompagnare gli «abitanti» della nostra Casa comune significa anche porsi in una dimensione contemplativa dove poter cogliere le loro specifiche ricchezze e le loro nuove possibilità, amorevolmente offerte da Chi sta guidando tutto il creato verso la pienezza di senso, di amore, di vita…

Per garantirsi l’inquietudine, bisogna accogliere la chiamata universale a quella «cella» o «chiostro»-laboratorio di unità, dove si abitua a smarcarsi dall’ovvio, interrogarsi e ascoltare il mistero della vita e la sua indelebile sacralità. L’ascolto è certamente l’atteggiamento più proprio ed efficace, come afferma frate Bonaventura da Bagnoreggio (+ 1274), filosofo e teologo, uno tra i più importanti biografi di frate Francesco, quando scrive: «Verbum divinum omnis creatura» («Ogni creatura è una parola divina»). L’ascoltare è il primo vero culto e il primo vero atto del dialogo, perché lo apre, lo rende possibile, per credenti e miscredenti, alleati perché inquieti, come a più riprese ci ha ricordato anche Papa Francesco (si leggano, ad es., le sue due omelie: quella tenuta il 28 agosto 2013 nella chiesa romana di S. Agostino in occasione dell’apertura del Capitolo generale degli agostiniani [Dall’inquietudine fecondità pastorale] e quella pronunciata il 3 gennaio 2014 ai gesuiti nella ricorrenza del SS. Nome di Gesù presso la chiesa del Gesù [«Senza inquietudine siamo sterili»]).

Per garantirsi l’inquietudine, bisogna accogliere la chiamata universale a quella «cella» o «chiostro»-laboratorio di unità, dove si abitua a smarcarsi dall’ovvio, interrogarsi e ascoltare il mistero della vita e la sua indelebile sacralità. L’ascolto è certamente l’atteggiamento più proprio ed efficace, come afferma frate Bonaventura da Bagnoreggio (+ 1274), filosofo e teologo, uno tra i più importanti biografi di frate Francesco, quando scrive: «Verbum divinum omnis creatura» («Ogni creatura è una parola divina»). L’ascoltare è il primo vero culto e il primo vero atto del dialogo, perché lo apre, lo rende possibile, per credenti e miscredenti, alleati perché inquieti, come a più riprese ci ha ricordato anche Papa Francesco (si leggano, ad es., le sue due omelie: quella tenuta il 28 agosto 2013 nella chiesa romana di S. Agostino in occasione dell’apertura del Capitolo generale degli agostiniani [Dall’inquietudine fecondità pastorale] e quella pronunciata il 3 gennaio 2014 ai gesuiti nella ricorrenza del SS. Nome di Gesù presso la chiesa del Gesù [«Senza inquietudine siamo sterili»]).

Serve l’inquietudine dell’amore che ci spinge ad uscire da noi stessi e andare incontro all’altro. È un promettente presupposto per impostare un’efficace azione evangelizzatrice, e in particolare la (web)pastorale francescana, in questa «età secolare delle reti» dove – come afferma Taylor – si è passati da una società, in cui la fede in Dio era incontestata, assiomatica e non problematica, a un’altra società, in cui la fede viene considerata un’opzione tra le tante. Credenza e non credenza oggi non sono più percepite come rivali. Sono modi alternativi di vivere la vita morale e spirituale, in cerca di pienezza. Ed è ascoltando queste diverse esperienze che si potrà aiutare a cogliere il totalmente Altro, Dio, già all’opera anche nella vita degli altri, credenti e non credenti. Frate Francesco faceva rete con tutti. Ci chiediamo allora come possiamo farla insieme? Se una mission è urgente, perché non progettarla e compierla insieme, cominciando a sperimentare una fraternità più intensa nell’esercizio della «carità intellettuale» (A. Rosmini), spirituale e corporale?

Serve l’inquietudine dell’amore che ci spinge ad uscire da noi stessi e andare incontro all’altro. È un promettente presupposto per impostare un’efficace azione evangelizzatrice, e in particolare la (web)pastorale francescana, in questa «età secolare delle reti» dove – come afferma Taylor – si è passati da una società, in cui la fede in Dio era incontestata, assiomatica e non problematica, a un’altra società, in cui la fede viene considerata un’opzione tra le tante. Credenza e non credenza oggi non sono più percepite come rivali. Sono modi alternativi di vivere la vita morale e spirituale, in cerca di pienezza. Ed è ascoltando queste diverse esperienze che si potrà aiutare a cogliere il totalmente Altro, Dio, già all’opera anche nella vita degli altri, credenti e non credenti. Frate Francesco faceva rete con tutti. Ci chiediamo allora come possiamo farla insieme? Se una mission è urgente, perché non progettarla e compierla insieme, cominciando a sperimentare una fraternità più intensa nell’esercizio della «carità intellettuale» (A. Rosmini), spirituale e corporale?

Lo Staff del Circolo ha già deciso di impostare le nuove edizioni del Wiki- e CineCircolo sui giovani in cammino verso il Sinodo dei Vescovi e la 34ª Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Panamá dal 22 al 27 gennaio 2019. È quanto mai prezioso ed importante aiutarli ad affacciarsi da protagonisti su possibili sentieri e panorami inediti. La ‘galassia’ francescana ha un messaggio di amore e di pace da proclamare e il Circolo con il suo sito web è una formidabile camera di risonanza, un grande megafono, un potente evidenziatore. Sarà saggio cogliere questa ennesima opportunità e affezionarsi, organizzando le proprie attività in base al programma del Circolo, in vista di una «mission» di qualità…

Evviva quindi lo Staff del Circolo: Clarissa Errigo, Valentina Gulli, Alex Scicchitano, Teresa Cona (segretaria del Circolo), Luigi Cimino (consigliere) e Ghenadi Cimino (tecnico fonico)!

Piotr Anzulewicz OFMConv

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

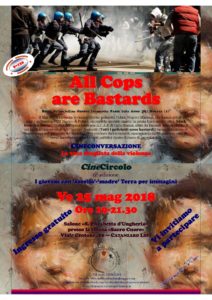

In ogni scelta non dobbiamo mai lasciarci guidare dalla logica della violenza, e neppure da quella del taglione, cioè dell’«occhio per occhio» e «dente per dente». Non ne hanno avuto dubbi i presenti alla

In ogni scelta non dobbiamo mai lasciarci guidare dalla logica della violenza, e neppure da quella del taglione, cioè dell’«occhio per occhio» e «dente per dente». Non ne hanno avuto dubbi i presenti alla  Guardando l’intenso film di Sollima – uno spaccato di realtà che getta una luce cruda su un mondo in cui oppressori ed oppressi, carnefici e vittime, si scambiano rapidamente i ruoli e vengono osservati da un punto di vista che esclude pregiudizi e stereotipi, scandagliando in profondità la psiche dei protagonisti e le problematiche di una società orfana di regole e abbandonata all’insicurezza e all’anarchia − per certi versi ci siamo sentiti posti sul banco degli imputati. Spessissime volte anche noi siamo oppressivi e persecutori. Eppure professiamo un Dio uno e trino, antidoto alla violenza e causa di riconciliazione, manifestazione in Cristo di un amore che non cerca il dominio, ma rende per sempre contraddittoria la violenza tra gli uomini. Crediamo in un Dio che è comunione, unione, amore. Pace e nonviolenza sono parte integrante e decisiva del nostro credo cristiano. Fortunatamente sono rari i cattolici che vorrebbero armarsi contro un nemico. C’è tuttavia una violenza più sottile e più diffusa, quella fatta di parole, di atteggiamenti, di modi di relazionarsi. È quella a cui fa riferimento Papa Francesco quando dice di evitare il proselitismo, l’ingerenza spirituale, la costruzione di muri di risentimento, di odio e di vendetta…

Guardando l’intenso film di Sollima – uno spaccato di realtà che getta una luce cruda su un mondo in cui oppressori ed oppressi, carnefici e vittime, si scambiano rapidamente i ruoli e vengono osservati da un punto di vista che esclude pregiudizi e stereotipi, scandagliando in profondità la psiche dei protagonisti e le problematiche di una società orfana di regole e abbandonata all’insicurezza e all’anarchia − per certi versi ci siamo sentiti posti sul banco degli imputati. Spessissime volte anche noi siamo oppressivi e persecutori. Eppure professiamo un Dio uno e trino, antidoto alla violenza e causa di riconciliazione, manifestazione in Cristo di un amore che non cerca il dominio, ma rende per sempre contraddittoria la violenza tra gli uomini. Crediamo in un Dio che è comunione, unione, amore. Pace e nonviolenza sono parte integrante e decisiva del nostro credo cristiano. Fortunatamente sono rari i cattolici che vorrebbero armarsi contro un nemico. C’è tuttavia una violenza più sottile e più diffusa, quella fatta di parole, di atteggiamenti, di modi di relazionarsi. È quella a cui fa riferimento Papa Francesco quando dice di evitare il proselitismo, l’ingerenza spirituale, la costruzione di muri di risentimento, di odio e di vendetta…

Che cosa si può dire della

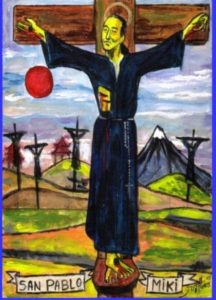

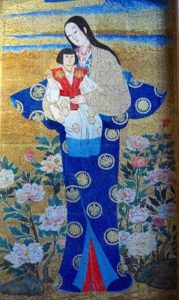

Che cosa si può dire della  Il cristianesimo fu introdotto in Giappone nel 1549 con l’arrivo del gesuita spagnolo Francesco Saverio († 1552), anche se sarà il gesuita italiano Alessandro Valignano († 1606) il vero artefice della missione nel Paese del Sol Levante. Purtroppo, dopo un promettente inizio, alla fine del 1614 viene pubblicato un editto di espulsione di tutti i missionari, accusati di essere venuti in Giappone «con il desiderio di diffondere una legge malvagia, (…) al fine di mutare il governo del Paese e prender possesso della terra» (C. R. BOXER, The Christian Century in Japan, 1549-1650, Berkeley 1951, 318). In quel momento si contavano in Giappone circa 300 mila fedeli, insieme a seminari, scuole, ospedali e un crescente clero locale. La repressione fu violenta e le torture inflitte a sacerdoti e cristiani furono disumane, cruente, efferate. Fra tutte, «la tortura della fossa» si rivelò uno strumento efficace per costringere i fedeli all’abiura: sospesi e legati a testa in giù, veniva loro praticato un taglio superficiale dietro le orecchie o sulla fronte perché morissero lentamente, a meno di abiurare. In tutto questo, di fronte all’agonia di molti cristiani c’è solo il silenzio. Il silenzio di Dio, «la

Il cristianesimo fu introdotto in Giappone nel 1549 con l’arrivo del gesuita spagnolo Francesco Saverio († 1552), anche se sarà il gesuita italiano Alessandro Valignano († 1606) il vero artefice della missione nel Paese del Sol Levante. Purtroppo, dopo un promettente inizio, alla fine del 1614 viene pubblicato un editto di espulsione di tutti i missionari, accusati di essere venuti in Giappone «con il desiderio di diffondere una legge malvagia, (…) al fine di mutare il governo del Paese e prender possesso della terra» (C. R. BOXER, The Christian Century in Japan, 1549-1650, Berkeley 1951, 318). In quel momento si contavano in Giappone circa 300 mila fedeli, insieme a seminari, scuole, ospedali e un crescente clero locale. La repressione fu violenta e le torture inflitte a sacerdoti e cristiani furono disumane, cruente, efferate. Fra tutte, «la tortura della fossa» si rivelò uno strumento efficace per costringere i fedeli all’abiura: sospesi e legati a testa in giù, veniva loro praticato un taglio superficiale dietro le orecchie o sulla fronte perché morissero lentamente, a meno di abiurare. In tutto questo, di fronte all’agonia di molti cristiani c’è solo il silenzio. Il silenzio di Dio, «la  sensazione che mentre gli uomini levano la loro voce angosciata − afferma Endō − Dio rimane silenzioso, a braccia conserte» (

sensazione che mentre gli uomini levano la loro voce angosciata − afferma Endō − Dio rimane silenzioso, a braccia conserte» ( Rodrigues viene messo alle strette, non gli resta che calpestare il volto di Cristo. E quel volto che aveva «considerato la cosa più bella della sua vita», improvvisamente torna a parlagli, non più immaginato dietro le palpebre chiuse, ma vivo più che mai, reale, supplice: «Calpesta! Calpesta! […] Io sono venuto al mondo per essere calpestato dagli uomini!». «Il prete posò il piede sul fumie [immagine in bassorilievo che raffigurava Cristo]. L’alba proruppe. E lontano il gallo cantò» (ivi, 203).

Rodrigues viene messo alle strette, non gli resta che calpestare il volto di Cristo. E quel volto che aveva «considerato la cosa più bella della sua vita», improvvisamente torna a parlagli, non più immaginato dietro le palpebre chiuse, ma vivo più che mai, reale, supplice: «Calpesta! Calpesta! […] Io sono venuto al mondo per essere calpestato dagli uomini!». «Il prete posò il piede sul fumie [immagine in bassorilievo che raffigurava Cristo]. L’alba proruppe. E lontano il gallo cantò» (ivi, 203). indegno dopo l’abiura. Kichijiro però incalza: «Lei può ancora ascoltarmi in confessione!» (ivi, 221), «La prego, ascolti la mia confessione». Entrambi avevano abiurato, entrambi avevano calpestato l’effige di Cristo, entrambi cercavano il perdono perché ancora credevano e amavano. «Poiché in questo Paese non c’è adesso nessun altro che possa ascoltare la tua confessione, lo farò io. […] Dirai le preghiere dopo la confessione. […] Và in pace!». In questo atto finale p. Rodrigues viene confermato nel suo sacerdozio, nonostante l’abiura. Riconosce di amare Cristo «in modo diverso da prima. Tutto quello che era accaduto fino a quel momento era stato necessario per portarlo a questo amore. “Persino ora – confida – sono l’ultimo prete in questa terra, ma Nostro Signore non ha taciuto. Anche se avesse taciuto, la mia vita fino a questo giorno avrebbe parlato di lui”» (ivi, 223). E «se i cristiani e il clero guardano a me come a una macchia nella storia della missione, non mi importa più» (ivi, 218). «La mia lotta – conclude – era con il cristianesimo, all’interno del mio stesso cuore» (ivi, 219).

indegno dopo l’abiura. Kichijiro però incalza: «Lei può ancora ascoltarmi in confessione!» (ivi, 221), «La prego, ascolti la mia confessione». Entrambi avevano abiurato, entrambi avevano calpestato l’effige di Cristo, entrambi cercavano il perdono perché ancora credevano e amavano. «Poiché in questo Paese non c’è adesso nessun altro che possa ascoltare la tua confessione, lo farò io. […] Dirai le preghiere dopo la confessione. […] Và in pace!». In questo atto finale p. Rodrigues viene confermato nel suo sacerdozio, nonostante l’abiura. Riconosce di amare Cristo «in modo diverso da prima. Tutto quello che era accaduto fino a quel momento era stato necessario per portarlo a questo amore. “Persino ora – confida – sono l’ultimo prete in questa terra, ma Nostro Signore non ha taciuto. Anche se avesse taciuto, la mia vita fino a questo giorno avrebbe parlato di lui”» (ivi, 223). E «se i cristiani e il clero guardano a me come a una macchia nella storia della missione, non mi importa più» (ivi, 218). «La mia lotta – conclude – era con il cristianesimo, all’interno del mio stesso cuore» (ivi, 219). Il regista Scorsese coglie del romanzo il nocciolo dei dilemmi che lo coinvolgono da sempre. Fino a che punto − torna a chiedersi − è lecito seguire Cristo, l’Amore incarnato di Dio, se così facendo noi rechiamo la sofferenza agli uomini? Vale di più la misericordia, che in fondo è il supremo comandamento trasmesso da Cristo ai suoi discepoli (Ama il prossimo tuo come te stesso), o la fedeltà alla sua Parola, che pure invita ad evangelizzare il mondo perché è Verità? «La questione non è solo teologica − afferma onestamente Gianluca Arnone nella sua recensione − perché tocca qualsiasi credo e ideologia». In più, è molto moderna, perché in filigrana evoca i principali nodi della Chiesa di Papa Francesco, tormentata al

Il regista Scorsese coglie del romanzo il nocciolo dei dilemmi che lo coinvolgono da sempre. Fino a che punto − torna a chiedersi − è lecito seguire Cristo, l’Amore incarnato di Dio, se così facendo noi rechiamo la sofferenza agli uomini? Vale di più la misericordia, che in fondo è il supremo comandamento trasmesso da Cristo ai suoi discepoli (Ama il prossimo tuo come te stesso), o la fedeltà alla sua Parola, che pure invita ad evangelizzare il mondo perché è Verità? «La questione non è solo teologica − afferma onestamente Gianluca Arnone nella sua recensione − perché tocca qualsiasi credo e ideologia». In più, è molto moderna, perché in filigrana evoca i principali nodi della Chiesa di Papa Francesco, tormentata al  suo interno da analoghe questioni di natura etica e dottrinale (divorzio, eutanasia, aborto…). Questi giapponesi, che torturano e combattono i cristiani venuti dall’Europa, erano solo carnefici o piuttosto difendevano la loro identità culturale? Non è forse lo stesso problema sentito oggi in Occidente, nei rapporti tra le comunità autoctone e l’islam? Non basta continuare solo a invocare il multiculturalismo come panacea di tutti i mali. Silence è molto netto da questo punto di vista. C’è una scena emblematica in cui dei soldati giapponesi invitano i cristiani a sputare sul crocifisso e a dichiarare che la Beata Vergine Maria era una sgualdrina fino a calpestarne la sacra effige senza troppe cerimonie, ricordando loro che si tratta soltanto di immagine e non di quello che custodiscono dentro. Non comprendono però che per un cristiano quella effige non è solo un’immagine, così come l’Ostia non è soltanto un derivato del frumento. Per un cristiano Cristo è vivente, è persona, è quell’immagine, è quell’Ostia.

suo interno da analoghe questioni di natura etica e dottrinale (divorzio, eutanasia, aborto…). Questi giapponesi, che torturano e combattono i cristiani venuti dall’Europa, erano solo carnefici o piuttosto difendevano la loro identità culturale? Non è forse lo stesso problema sentito oggi in Occidente, nei rapporti tra le comunità autoctone e l’islam? Non basta continuare solo a invocare il multiculturalismo come panacea di tutti i mali. Silence è molto netto da questo punto di vista. C’è una scena emblematica in cui dei soldati giapponesi invitano i cristiani a sputare sul crocifisso e a dichiarare che la Beata Vergine Maria era una sgualdrina fino a calpestarne la sacra effige senza troppe cerimonie, ricordando loro che si tratta soltanto di immagine e non di quello che custodiscono dentro. Non comprendono però che per un cristiano quella effige non è solo un’immagine, così come l’Ostia non è soltanto un derivato del frumento. Per un cristiano Cristo è vivente, è persona, è quell’immagine, è quell’Ostia. C’è una componente materiale nella religione cristiana che un orientale di osservanza buddista non capirà mai. Per questo una mediazione, che passi dal confinamento del cristianesimo in una sfera privata, intima, nascosta, pone seri interrogativi sulla sua consistenza. Assume allora un significato ambiguo quel silenzio perorato dal titolo: è la voce dell’abbandono di Dio, la dimensione dell’ascolto interiore, oppure il destino della cristianità in terra d’Oriente? «E’ positivo − scrive Arnone − che al cospetto di un discorso così interrogativo, scettico ed esistenziale, Scorsese mantenga un tono distaccato, algido, controllatissimo, senza le solite carrellate, le classiche zenitali e le proverbiali gimcane della mdp [cinepresa], senza cercare mai la scorciatoia, l’empatia, lo spettacolo, senza prendere per mano lo spettatore (che si ritrova così nella medesima situazione del gesuita “abbandonato” dal Signore). Silence non è un film immediato. Va meditato».

C’è una componente materiale nella religione cristiana che un orientale di osservanza buddista non capirà mai. Per questo una mediazione, che passi dal confinamento del cristianesimo in una sfera privata, intima, nascosta, pone seri interrogativi sulla sua consistenza. Assume allora un significato ambiguo quel silenzio perorato dal titolo: è la voce dell’abbandono di Dio, la dimensione dell’ascolto interiore, oppure il destino della cristianità in terra d’Oriente? «E’ positivo − scrive Arnone − che al cospetto di un discorso così interrogativo, scettico ed esistenziale, Scorsese mantenga un tono distaccato, algido, controllatissimo, senza le solite carrellate, le classiche zenitali e le proverbiali gimcane della mdp [cinepresa], senza cercare mai la scorciatoia, l’empatia, lo spettacolo, senza prendere per mano lo spettatore (che si ritrova così nella medesima situazione del gesuita “abbandonato” dal Signore). Silence non è un film immediato. Va meditato».

«Il tema della 6ª Serata conviviale con ‘aperitivo’ − abbiamo scritto su

«Il tema della 6ª Serata conviviale con ‘aperitivo’ − abbiamo scritto su  comunicative etichettate come cyberbullismo abbiano invitato al suicidio una teenager dal nickname

comunicative etichettate come cyberbullismo abbiano invitato al suicidio una teenager dal nickname  Non è stato il primo caso che ha coinvolto i social Ask.fm. Hanna Smith, altra quattordicenne, si è anch’essa suicidata dopo espliciti inviti all’autolesionismo e ad ammazzarsi da parte di utenti anonimi, probabilmente conoscenti e compagni di scuola. Istigazioni da odiatori professionali, impuniti, irriferibili, concentrati di liquame verbale. E’ scoppiato uno scandalo a livello nazionale, sostenuto anche dal premier britannico David Cameron, tanto da avviare una campagna per la chiusura del sito, che si è difeso mettendo in atto meccanismi di moderazione, per frenare il cyberbullismo. La sorella di Hannah, Joanne, criticò pesantemente il sito, affermando che Ask.fm crea dipendenza. Il padre di Hannah, Dave, ha accusato i creatori di Ask.fm di omicidio colposo, chiedendosi quanti

Non è stato il primo caso che ha coinvolto i social Ask.fm. Hanna Smith, altra quattordicenne, si è anch’essa suicidata dopo espliciti inviti all’autolesionismo e ad ammazzarsi da parte di utenti anonimi, probabilmente conoscenti e compagni di scuola. Istigazioni da odiatori professionali, impuniti, irriferibili, concentrati di liquame verbale. E’ scoppiato uno scandalo a livello nazionale, sostenuto anche dal premier britannico David Cameron, tanto da avviare una campagna per la chiusura del sito, che si è difeso mettendo in atto meccanismi di moderazione, per frenare il cyberbullismo. La sorella di Hannah, Joanne, criticò pesantemente il sito, affermando che Ask.fm crea dipendenza. Il padre di Hannah, Dave, ha accusato i creatori di Ask.fm di omicidio colposo, chiedendosi quanti  Secondo i redattori di

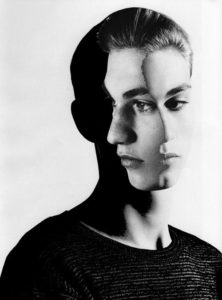

Secondo i redattori di  Si può davvero uccidere con le parole, la calunnia e l’ira? Sì, «anche le parole possono uccidere», avvertiva nel 2014 il claim dei manifesti che erano inviati a parrocchie, oratori e scuole e pubblicati sulle testate aderenti alla campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla discriminazione, realizzata da Famiglia Cristiana, Avvenire e la Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), insieme all’Agenzia di pubblicità Armando Testa. Testate giornalistiche caratterizzate da percorsi diversi e da stili informativi differenti, ma portatrici di una stessa cultura di base e motivate da una condivisa vocazione a stare dalla parte delle vittime, degli sconfitti, degli emarginati, degli imperfetti, di quelli dei quali ‘si dice ogni male’. «Non cediamo alla parole che uccidono». Sono ‘proiettili’, sparati quasi sempre con allegra cattiveria e sfrontata leggerezza per far male, ferire, lasciare il segno, ammazzare la personalità. Il linguaggio utilizzato è quello tipico della comunicazione pubblicitaria, che contempla codici visivi e testuali particolarmente immediati e incisivi: si vedono alcuni volti “trafitti” da parole denigratorie, frutto di pregiudizi razziali o dell’ironia denigratoria, che assumono la forma di proiettili. Negro, terrorista, ladra e ciccione: quattro insulti che colpiscono chi li riceve come un colpo in testa. E il messaggio finale è: «No alla discriminazione. L’altro è come me». «È molto comune essere oggi, nel nostro Paese, oggetto di discriminazione − ha commentato don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. − Basta essere immigrati o anziani, o donne. Se poi si è di religione musulmana, oppure obesi o di etnia rom, ancor di più. La cronaca è purtroppo piena di episodi che sembravano scherzi, ma sono tragedie. Un giornale, specie se cattolico, non può rimanere inerte, mettere in cronaca l’ennesimo episodio di bullismo, di discriminazione sessuale o di razzismo e passare ad altro. Vogliamo farlo come battaglia di civiltà per il nostro Paese. Vogliamo farlo con i nostri lettori. Migliori si può. Diciamolo a voce alta». Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, ha aggiunto: «Usiamo le parole come armi, e questo viene detto con esplosiva efficacia attraverso le immagini costruite dall’Armando Testa». Infine, Francesco Zanotti, presidente della FISC, ha affermato: «La campagna realizzata assieme ha il grande merito di fare comprendere con immediatezza la potenza della parola. Parole come pallottole: raggiungono la persona e la distruggono (…). A questo pericolo si può rispondere solo con la responsabilità».

Si può davvero uccidere con le parole, la calunnia e l’ira? Sì, «anche le parole possono uccidere», avvertiva nel 2014 il claim dei manifesti che erano inviati a parrocchie, oratori e scuole e pubblicati sulle testate aderenti alla campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla discriminazione, realizzata da Famiglia Cristiana, Avvenire e la Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), insieme all’Agenzia di pubblicità Armando Testa. Testate giornalistiche caratterizzate da percorsi diversi e da stili informativi differenti, ma portatrici di una stessa cultura di base e motivate da una condivisa vocazione a stare dalla parte delle vittime, degli sconfitti, degli emarginati, degli imperfetti, di quelli dei quali ‘si dice ogni male’. «Non cediamo alla parole che uccidono». Sono ‘proiettili’, sparati quasi sempre con allegra cattiveria e sfrontata leggerezza per far male, ferire, lasciare il segno, ammazzare la personalità. Il linguaggio utilizzato è quello tipico della comunicazione pubblicitaria, che contempla codici visivi e testuali particolarmente immediati e incisivi: si vedono alcuni volti “trafitti” da parole denigratorie, frutto di pregiudizi razziali o dell’ironia denigratoria, che assumono la forma di proiettili. Negro, terrorista, ladra e ciccione: quattro insulti che colpiscono chi li riceve come un colpo in testa. E il messaggio finale è: «No alla discriminazione. L’altro è come me». «È molto comune essere oggi, nel nostro Paese, oggetto di discriminazione − ha commentato don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. − Basta essere immigrati o anziani, o donne. Se poi si è di religione musulmana, oppure obesi o di etnia rom, ancor di più. La cronaca è purtroppo piena di episodi che sembravano scherzi, ma sono tragedie. Un giornale, specie se cattolico, non può rimanere inerte, mettere in cronaca l’ennesimo episodio di bullismo, di discriminazione sessuale o di razzismo e passare ad altro. Vogliamo farlo come battaglia di civiltà per il nostro Paese. Vogliamo farlo con i nostri lettori. Migliori si può. Diciamolo a voce alta». Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, ha aggiunto: «Usiamo le parole come armi, e questo viene detto con esplosiva efficacia attraverso le immagini costruite dall’Armando Testa». Infine, Francesco Zanotti, presidente della FISC, ha affermato: «La campagna realizzata assieme ha il grande merito di fare comprendere con immediatezza la potenza della parola. Parole come pallottole: raggiungono la persona e la distruggono (…). A questo pericolo si può rispondere solo con la responsabilità». Avital Ronell

Avital Ronell una subcultura dell’odio. A questo proposito, Giovanni Arduino e Loredana Lipperini, nella loro ricerca (

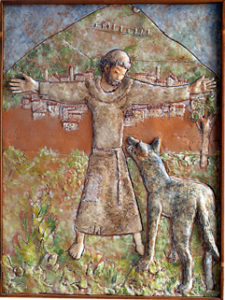

una subcultura dell’odio. A questo proposito, Giovanni Arduino e Loredana Lipperini, nella loro ricerca ( In questo episodio c’è qualcosa che travalica il tempo e lo spazio e per questo è di casa in tutti gli ambienti, incluso quello virtuale. «Gubbio e il suo lupo − afferma Floretta − sono la metafora di una ritrovata relazione educativa» (p. 59). E frate Francesco, che da guerriero si è trasformato a vessillifero della pace senza tempo, è un modello di mediazione pedagogica. Motivato dal suo amore per la gente di Gubbio e contando sulla sua fiducia in Dio, è andato incontro al lupo insieme ai suoi compagni. Non si è mosso isolato, ma è partito da una solida rete di relazioni. E’ stato proattivo: è lui che ha fatto il primo passo e di fronte alla bocca aggressiva del lupo si è posto da una prospettiva di bene per tutti. Gli ha offerto la pace, il perdono e la promessa che non sarà più perseguitato, ma mantenuto a vita, riconoscendo che le sue malefatte erano causate dalla fame o dai suoi bisogni vitali senza cura. Il momento clou: il patto di pace tra la gente e il lupo, quasi sotto le spoglie di fiaba, fatto di dialogo, rispetto, delicatezza, cure amorose, e dialogo con Dio. Tutto ha ritrovato il proprio senso e, grazie alle desistenza del perdono dei cittadini, si è giunto a un reciproco riconoscimento, base per un convivenza stabile e sana. «Posso aggiungere − confida Branduardi − che, andando a visitare la cittadina di Gubbio, è possibile vedere la tomba del lupo. I cittadini, dopo il famoso dialogo tra lui e Francesco, si affezionarono così tanto da seppellirlo con una sorta di funerale».

In questo episodio c’è qualcosa che travalica il tempo e lo spazio e per questo è di casa in tutti gli ambienti, incluso quello virtuale. «Gubbio e il suo lupo − afferma Floretta − sono la metafora di una ritrovata relazione educativa» (p. 59). E frate Francesco, che da guerriero si è trasformato a vessillifero della pace senza tempo, è un modello di mediazione pedagogica. Motivato dal suo amore per la gente di Gubbio e contando sulla sua fiducia in Dio, è andato incontro al lupo insieme ai suoi compagni. Non si è mosso isolato, ma è partito da una solida rete di relazioni. E’ stato proattivo: è lui che ha fatto il primo passo e di fronte alla bocca aggressiva del lupo si è posto da una prospettiva di bene per tutti. Gli ha offerto la pace, il perdono e la promessa che non sarà più perseguitato, ma mantenuto a vita, riconoscendo che le sue malefatte erano causate dalla fame o dai suoi bisogni vitali senza cura. Il momento clou: il patto di pace tra la gente e il lupo, quasi sotto le spoglie di fiaba, fatto di dialogo, rispetto, delicatezza, cure amorose, e dialogo con Dio. Tutto ha ritrovato il proprio senso e, grazie alle desistenza del perdono dei cittadini, si è giunto a un reciproco riconoscimento, base per un convivenza stabile e sana. «Posso aggiungere − confida Branduardi − che, andando a visitare la cittadina di Gubbio, è possibile vedere la tomba del lupo. I cittadini, dopo il famoso dialogo tra lui e Francesco, si affezionarono così tanto da seppellirlo con una sorta di funerale». Dal racconto di frate Tommaso Celano non emerge nessuna ritorsione plateale, nessuna escalation aggressiva, nessuna flame war (guerra di parole offensive, opprimenti ed ostili). Al contrario, Francesco creò una sua rete sociale di salvataggio psicologico: coinvolse un uomo umile e semplice perché, come un padre vicario, lo benedicesse dopo ogni colluvie d’insulti. Un social network riparativo, non un cyberbranco, con cui attaccare e contrattaccare il designato. Nessuna fuga da un vis-à-vis, ma la decisione imprevedibile e spiazzante di modificare totalmente le relazioni: la scelta di un altro padre, per riscrivere da zero la propria vita. Invece di fomentare una sterile logomachia, decise chi essere da quel momento in poi. Si dette la possibilità di rinnovare la propria identità, ampliandola, e di restituire i propri vestiti, ormai fonti di inutili odi e malintesi.

Dal racconto di frate Tommaso Celano non emerge nessuna ritorsione plateale, nessuna escalation aggressiva, nessuna flame war (guerra di parole offensive, opprimenti ed ostili). Al contrario, Francesco creò una sua rete sociale di salvataggio psicologico: coinvolse un uomo umile e semplice perché, come un padre vicario, lo benedicesse dopo ogni colluvie d’insulti. Un social network riparativo, non un cyberbranco, con cui attaccare e contrattaccare il designato. Nessuna fuga da un vis-à-vis, ma la decisione imprevedibile e spiazzante di modificare totalmente le relazioni: la scelta di un altro padre, per riscrivere da zero la propria vita. Invece di fomentare una sterile logomachia, decise chi essere da quel momento in poi. Si dette la possibilità di rinnovare la propria identità, ampliandola, e di restituire i propri vestiti, ormai fonti di inutili odi e malintesi. Non è un solito condensato di buone maniere, ma un manifesto dell’anti-branco, dell’anti-stalking, dell’anti-calunnia e di ogni maldicenza distruttiva, un presidio comunitario, di rete, a difesa dell’inviolabile dignità altrui, quando anche il fratello fosse “beccato” in flagranza di peccato, ancorché piccolo e socialmente accettabile. Un cordone sanitario attorno all’infernale moltiplicarsi della pubblicità del male, che oggi viene amplificata dalla grancassa dei social network. Questo emerge in modo ancora più chiaro nelle Ammonizioni, che appartengono alla piena maturità di frate Francesco, tanto il pensiero vi appare denso e coerente, alimentato da una duplice fonte: ascolto orante della Parola di Dio e contemplazione amorosa e sofferta della vita cristiana e religiosa, un vero e proprio cantico dei puri ci cuore, che, dopo essersi evangelicamente svuotati di ogni culto di se stessi, accettano persecuzioni e ingiurie, contrarietà e correzioni, disponendosi all’obbedienza caritativa e ad un amore compassionevole e leale verso i fratelli, per poi restituire tutto al Signore Dio, fonte di ogni bene. «Non lasciarsi guastare a causa del peccato altrui. Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere, eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona peccasse e, a motivo di tale peccato, il servo di Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira, accumula per sé come un tesoro quella colpa. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive nulla di proprio» (Am 11: FF 160). E’ libero anche dal peccato dell’altro. Non capitalizza l’errore altrui per sfogare la propria aggressività, quella narcisista e perbenista. Non si scandalizza né si turba per le debolezze dell’umanità per risplendere e gloriarsi alle spalle dell’altro. Non sbandiera i vizi degli altri per attirare riconoscimento per sé. Altrimenti sarebbe un patetico parassitismo del male che avvelena il fragile e inconsistente io, incapace di ricordare il credito di rispetto, di fiducia e di misericordia cui l’altro ha diritto d’ufficio.

Non è un solito condensato di buone maniere, ma un manifesto dell’anti-branco, dell’anti-stalking, dell’anti-calunnia e di ogni maldicenza distruttiva, un presidio comunitario, di rete, a difesa dell’inviolabile dignità altrui, quando anche il fratello fosse “beccato” in flagranza di peccato, ancorché piccolo e socialmente accettabile. Un cordone sanitario attorno all’infernale moltiplicarsi della pubblicità del male, che oggi viene amplificata dalla grancassa dei social network. Questo emerge in modo ancora più chiaro nelle Ammonizioni, che appartengono alla piena maturità di frate Francesco, tanto il pensiero vi appare denso e coerente, alimentato da una duplice fonte: ascolto orante della Parola di Dio e contemplazione amorosa e sofferta della vita cristiana e religiosa, un vero e proprio cantico dei puri ci cuore, che, dopo essersi evangelicamente svuotati di ogni culto di se stessi, accettano persecuzioni e ingiurie, contrarietà e correzioni, disponendosi all’obbedienza caritativa e ad un amore compassionevole e leale verso i fratelli, per poi restituire tutto al Signore Dio, fonte di ogni bene. «Non lasciarsi guastare a causa del peccato altrui. Al servo di Dio nessuna cosa deve dispiacere, eccetto il peccato. E in qualunque modo una persona peccasse e, a motivo di tale peccato, il servo di Dio, non più guidato dalla carità, ne prendesse turbamento e ira, accumula per sé come un tesoro quella colpa. Quel servo di Dio che non si adira né si turba per alcunché, davvero vive nulla di proprio» (Am 11: FF 160). E’ libero anche dal peccato dell’altro. Non capitalizza l’errore altrui per sfogare la propria aggressività, quella narcisista e perbenista. Non si scandalizza né si turba per le debolezze dell’umanità per risplendere e gloriarsi alle spalle dell’altro. Non sbandiera i vizi degli altri per attirare riconoscimento per sé. Altrimenti sarebbe un patetico parassitismo del male che avvelena il fragile e inconsistente io, incapace di ricordare il credito di rispetto, di fiducia e di misericordia cui l’altro ha diritto d’ufficio.