Frate Francesco, un intramontabile

Francesco d’Assisi, un intramontabile, un catalizzatore, un «trainatore», un fascinoso? Immaginatevi a Catanzaro Lido, presso la chiesa «Sacro Cuore», attorno a cui ruota la «galassia francescana»: OFS, Gi.Fra., MI. È impensabile che non gli corrono indietro, come l’amato frate Masseo, suo follower fin dagli inizi (cfr. Fior 10: FF 1838)? Tutti o soltanto qualcuno? Al Circolo Culturale San Francesco che venerdì 5  ottobre 2018 gli ha dedicato un’altra Serata dal titolo: «Il profilo di frate Francesco d’Assisi e dei suoi ‘follower’» – ideata nell’ambito della 7ª edizione del WikiCircolo il cui filo conduttore è: «Negli spazi abitati dai giovani», collocata nel solco dell’anno dei giovani e ispirata all’Instrumentum laboris della 15ª assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi in corso dal 3 ottobre – non hanno esitazioni: Francesco, per i fan del Circolo, continua ad essere una chiara e brillante stella che illumina e trascina verso l’alto e gli altri, sempre e ovunque, e malgrado il maltempo, il temporale, l’allerta rossa o arancione. «Laudato si’, Signore…», per chi si è lasciato trascinare e correre indietro a frate Francesco nel Circolo: Clarissa e Valentina, Luigi, Ghenadi e Olga, Angela Anna Rita e Luigi Albano, Maria e Roberto, p. Lawrence e fr. Alessandro, Pinuccio e Leo, Lina, Antonella e Carmelina…

ottobre 2018 gli ha dedicato un’altra Serata dal titolo: «Il profilo di frate Francesco d’Assisi e dei suoi ‘follower’» – ideata nell’ambito della 7ª edizione del WikiCircolo il cui filo conduttore è: «Negli spazi abitati dai giovani», collocata nel solco dell’anno dei giovani e ispirata all’Instrumentum laboris della 15ª assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi in corso dal 3 ottobre – non hanno esitazioni: Francesco, per i fan del Circolo, continua ad essere una chiara e brillante stella che illumina e trascina verso l’alto e gli altri, sempre e ovunque, e malgrado il maltempo, il temporale, l’allerta rossa o arancione. «Laudato si’, Signore…», per chi si è lasciato trascinare e correre indietro a frate Francesco nel Circolo: Clarissa e Valentina, Luigi, Ghenadi e Olga, Angela Anna Rita e Luigi Albano, Maria e Roberto, p. Lawrence e fr. Alessandro, Pinuccio e Leo, Lina, Antonella e Carmelina…

Così suonava la nota pubblicata il giorno dopo l’evento, insieme ad un video, su Facebook del Circolo. A distanza di due settimane vogliamo restituire ai nostri amici e ai lettori di questo portale alcuni contenuti dei due interventi (il terzo, purtroppo, è ‘saltato’, per il temporale): quello del sottoscritto e quello di Angela Anna Rita Serramazza, ritrovando in essi una stretta comunanza con il sentire delle nuove generazioni.

Il primo intervento. Come presentare ai giovani 2.0 il «profilo» di frate Francesco e dei suoi primi «follower»? Come essi sono riusciti a trasformare la società di allora, crudele, violenta e avida, in una società di benessere, di pace e di fraternità per tutti? E come ritrovare quel movimento di rinnovamento delle persone e delle istituzioni, che hanno innescato, e rifondare la nostra società, pasto di lupi famelici? Il  sottoscritto ha tentato di affrontare queste e simili domande, partendo dal video «Forza, venite gente». È un musical teatrale, fresco, intenso, galvanizzante, più di 30 anni sulle scene, ma sempre attuale, richiesto ovunque e rappresentato fino in Polonia, Austria e Messico, ormai ben presente nella letteratura artistica del nostro tempo. La storia del Poverello d’Assisi portata in scena da Michele Paulicelli, Piero Palumbo e Mario e Piero Castellacci, alternando momenti di tenera comicità ad altri di profonda commozione, che traduce in termini attuali il conflitto eterno tra padri e figli, tra ragione e fede, tra meschina prudenza e generoso coraggio. Un grande successo che ha il potere di suscitare una miriade di emozioni e spunti di riflessione. La parte musicale mette in risalto gli stili di vita dell’Assisiate: semplicità, povertà, perfetta letizia, affidamento alla ‘sorella’ Provvidenza, e gli eventi che hanno caratterizzato il corso della sua vita. È fantastica la prima scena in cui egli si spoglia dei suoi abiti borghesi, davanti al padre, Pietro Bernardone, per indossare il saio, e la seconda in cui i suoi amici sono rattristati dalla sua scelta (Stanotte, ragazzi) che, stando a quanto viene detto nella canzone, il loro amico era una colonna portante nella comitiva. Ecco il primo «profilo» di Francesco e dei suoi «follower» (Sorella Provvidenza). E l’ultimo? Nella Laudato si’, nel Cantico delle creature. Man mano che la canzone scorre compaiono sulla scena tutti i personaggi e le comparse del musical, ad eccezione di Pietro di Bernardone che entra in scena verso la fine del Cantico dal fondo della platea, portando in alto una pagnotta – simbolo dell’Eucaristia – e consegnandola al figlio, abbracciandolo.

sottoscritto ha tentato di affrontare queste e simili domande, partendo dal video «Forza, venite gente». È un musical teatrale, fresco, intenso, galvanizzante, più di 30 anni sulle scene, ma sempre attuale, richiesto ovunque e rappresentato fino in Polonia, Austria e Messico, ormai ben presente nella letteratura artistica del nostro tempo. La storia del Poverello d’Assisi portata in scena da Michele Paulicelli, Piero Palumbo e Mario e Piero Castellacci, alternando momenti di tenera comicità ad altri di profonda commozione, che traduce in termini attuali il conflitto eterno tra padri e figli, tra ragione e fede, tra meschina prudenza e generoso coraggio. Un grande successo che ha il potere di suscitare una miriade di emozioni e spunti di riflessione. La parte musicale mette in risalto gli stili di vita dell’Assisiate: semplicità, povertà, perfetta letizia, affidamento alla ‘sorella’ Provvidenza, e gli eventi che hanno caratterizzato il corso della sua vita. È fantastica la prima scena in cui egli si spoglia dei suoi abiti borghesi, davanti al padre, Pietro Bernardone, per indossare il saio, e la seconda in cui i suoi amici sono rattristati dalla sua scelta (Stanotte, ragazzi) che, stando a quanto viene detto nella canzone, il loro amico era una colonna portante nella comitiva. Ecco il primo «profilo» di Francesco e dei suoi «follower» (Sorella Provvidenza). E l’ultimo? Nella Laudato si’, nel Cantico delle creature. Man mano che la canzone scorre compaiono sulla scena tutti i personaggi e le comparse del musical, ad eccezione di Pietro di Bernardone che entra in scena verso la fine del Cantico dal fondo della platea, portando in alto una pagnotta – simbolo dell’Eucaristia – e consegnandola al figlio, abbracciandolo.

Francesco – è doveroso precisare – partì però dalle rovine. Una voce divina gli chiedeva di restaurare la chiesa ed egli pensava che fosse la cadente chiesetta di S. Damiano ad Assisi. In seguito capì che la chiesa da ricostruire era la Chiesa con la C maiuscola, ridotta a macerie religiose e morali: papi, vescovi, abati che a suon di soldi si compravano le cariche e a suon di spade detenevano e aumentavano il proprio potere. Non era da meno la situazione politica e sociale: guerre, incendi, massacri e vendette erano l’esperienza quotidiana delle famiglie, delle fazioni cittadine, delle città in lotta. Imperatore, re, baroni, principi, papi, vescovi: tutti contro tutti, avidamente, cinicamente, crudelmente. «Lo schifo era tale – afferma Claudio Bernardi, docente di storia del teatro al DAMS di Brescia – che i veri seguaci di Cristo preferivano fuggire non solo dal mondo, ma anche dagli stessi monasteri. Preferivano gli eremi, lontano da tutti, nell’ombra delle selve, nel silenzio dei monti. Solo lì si poteva incontrare Dio e soprattutto riuscire a non fare del male agli altri, a non sporcarsi». Anche il giovane Francesco pensò di ritirarsi dal mondo, ma quella era una fuga e non un impegno per ricostruire la Chiesa e la società. Che cosa si doveva allora fare? Semplice. In tutto occorreva seguire Cristo, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Così Francesco portò, con i suoi primi «follower», una rivoluzione culturale, religiosa e sociale. Predicò e praticò valori opposti a quelli dominanti della società feudale e comunale: contro l’odio e la guerra dei violenti, l’amore e la pace; contro l’avidità e la ricchezza dei mercanti, la povertà e la generosità; contro la volontà di godere e possedere, la perfetta letizia della libertà e dell’espressività; contro l’ascetismo e rifiuto del mondo, la bellezza dell’universo, opera di Dio, e la significazione della sua bontà. Tutto il creato era per lui un canto d’amore da sentire e da vivere in profondità.

Francesco – è doveroso precisare – partì però dalle rovine. Una voce divina gli chiedeva di restaurare la chiesa ed egli pensava che fosse la cadente chiesetta di S. Damiano ad Assisi. In seguito capì che la chiesa da ricostruire era la Chiesa con la C maiuscola, ridotta a macerie religiose e morali: papi, vescovi, abati che a suon di soldi si compravano le cariche e a suon di spade detenevano e aumentavano il proprio potere. Non era da meno la situazione politica e sociale: guerre, incendi, massacri e vendette erano l’esperienza quotidiana delle famiglie, delle fazioni cittadine, delle città in lotta. Imperatore, re, baroni, principi, papi, vescovi: tutti contro tutti, avidamente, cinicamente, crudelmente. «Lo schifo era tale – afferma Claudio Bernardi, docente di storia del teatro al DAMS di Brescia – che i veri seguaci di Cristo preferivano fuggire non solo dal mondo, ma anche dagli stessi monasteri. Preferivano gli eremi, lontano da tutti, nell’ombra delle selve, nel silenzio dei monti. Solo lì si poteva incontrare Dio e soprattutto riuscire a non fare del male agli altri, a non sporcarsi». Anche il giovane Francesco pensò di ritirarsi dal mondo, ma quella era una fuga e non un impegno per ricostruire la Chiesa e la società. Che cosa si doveva allora fare? Semplice. In tutto occorreva seguire Cristo, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Così Francesco portò, con i suoi primi «follower», una rivoluzione culturale, religiosa e sociale. Predicò e praticò valori opposti a quelli dominanti della società feudale e comunale: contro l’odio e la guerra dei violenti, l’amore e la pace; contro l’avidità e la ricchezza dei mercanti, la povertà e la generosità; contro la volontà di godere e possedere, la perfetta letizia della libertà e dell’espressività; contro l’ascetismo e rifiuto del mondo, la bellezza dell’universo, opera di Dio, e la significazione della sua bontà. Tutto il creato era per lui un canto d’amore da sentire e da vivere in profondità.

Non è facile comunque stabilire la serie dei suoi primi «follower». Nei Fioretti si parla di dodici (così nei racconti del viaggio a Roma dal Papa, per la prima approvazione della Regola), ma sembra più un numero simbolico per fare il parallelo con i dodici apostoli. Infatti, non si  riesce a dare un nome a questi dodici «follower» (cfr. anche nota 3 a FF 1826). Di alcuni, tra i primi, le Fonti francescane danno, oltre il nome, una breve narrazione della “chiamata” (ad es. Bernardo, Pietro, Egidio, Silvestro), ma di altri si ha solo il nome: Giovanni da San Costanzo, Barbaro, Bernardo di Vigilante e Angelo Tancredi (1 Cel 31: FF 371, nota 58), Sabbatino, Morico, Giovanni de Capella (3 Comp 35: FF 1438). Ci sono poi altri «follower» che, pur non essendo tra questi primi, furono però molto vicini a frate Francesco, ad es. Leone, Rufino, Angelo, che si autodefiniscono «noi che siamo vissuti più a lungo insieme con lui». A loro, ovviamente, si aggiunge sorella Chiara. In ogni modo, con loro egli proponeva la partecipazione di tutti – uomini e donne, sposati e non, ricchi e poveri, santi e peccatori, chierici e laici – al rinnovamento radicale delle persone, delle istituzioni, della società. Fu l’avvento della democrazia solidale, della fraternità universale, della responsabilità individuale, della lingua in volgare, della pittura italiana, delle scienze umane, del movimento non violento, del dialogo tra culture, popoli e religioni diverse, del non conformismo e di mille altre cose nuove.

riesce a dare un nome a questi dodici «follower» (cfr. anche nota 3 a FF 1826). Di alcuni, tra i primi, le Fonti francescane danno, oltre il nome, una breve narrazione della “chiamata” (ad es. Bernardo, Pietro, Egidio, Silvestro), ma di altri si ha solo il nome: Giovanni da San Costanzo, Barbaro, Bernardo di Vigilante e Angelo Tancredi (1 Cel 31: FF 371, nota 58), Sabbatino, Morico, Giovanni de Capella (3 Comp 35: FF 1438). Ci sono poi altri «follower» che, pur non essendo tra questi primi, furono però molto vicini a frate Francesco, ad es. Leone, Rufino, Angelo, che si autodefiniscono «noi che siamo vissuti più a lungo insieme con lui». A loro, ovviamente, si aggiunge sorella Chiara. In ogni modo, con loro egli proponeva la partecipazione di tutti – uomini e donne, sposati e non, ricchi e poveri, santi e peccatori, chierici e laici – al rinnovamento radicale delle persone, delle istituzioni, della società. Fu l’avvento della democrazia solidale, della fraternità universale, della responsabilità individuale, della lingua in volgare, della pittura italiana, delle scienze umane, del movimento non violento, del dialogo tra culture, popoli e religioni diverse, del non conformismo e di mille altre cose nuove.

Un Francesco folle, scandaloso, trasgressivo e antimoderno, sia pur «ante litteram». Infatti, «quando si parla della “povertà francescana”», si dimentica che la sua povertà è esattamente in linea con il discorso delle beatitudini di Gesù: non già «puro e limitato rifiuto della ricchezza materiale», ma «totale e radicale rinunzia a qualunque tipo di “volontà di potenza” individuale, a partire dalla sapienza e dalla cultura, a loro volta forme fondamentali di ricchezza e di potere». Ecco perché il modello e l’esempio di Francesco e dei suoi primi «follower» colpiscono al cuore la radice stessa della postmodernità che «in ultima analisi – afferma il medievista Franco Cardini nel suo blog – è il culto sfrenato e unilaterale di qualunque forma di individualismo e di “volontà di potenza”». Il suo “farsi pusillo”, “piccino”, povero ed umile, il proclamarsi ultimo, il mettersi al servizio degli scartati, «configura non solo una teologia, ma soprattutto un’antropologia» che si pone «in totale, assoluto e insanabile contrasto con quanto è prevalso in Occidente nell’ultimo mezzo secolo e con quanto il travolgente e prepotente revival liberal-liberistico postmoderno va proclamando da alcuni anni a questa parte».

Un Francesco folle, scandaloso, trasgressivo e antimoderno, sia pur «ante litteram». Infatti, «quando si parla della “povertà francescana”», si dimentica che la sua povertà è esattamente in linea con il discorso delle beatitudini di Gesù: non già «puro e limitato rifiuto della ricchezza materiale», ma «totale e radicale rinunzia a qualunque tipo di “volontà di potenza” individuale, a partire dalla sapienza e dalla cultura, a loro volta forme fondamentali di ricchezza e di potere». Ecco perché il modello e l’esempio di Francesco e dei suoi primi «follower» colpiscono al cuore la radice stessa della postmodernità che «in ultima analisi – afferma il medievista Franco Cardini nel suo blog – è il culto sfrenato e unilaterale di qualunque forma di individualismo e di “volontà di potenza”». Il suo “farsi pusillo”, “piccino”, povero ed umile, il proclamarsi ultimo, il mettersi al servizio degli scartati, «configura non solo una teologia, ma soprattutto un’antropologia» che si pone «in totale, assoluto e insanabile contrasto con quanto è prevalso in Occidente nell’ultimo mezzo secolo e con quanto il travolgente e prepotente revival liberal-liberistico postmoderno va proclamando da alcuni anni a questa parte».

Frate Francesco va comunque di moda: gli si dedicano romanzi, film, fiction televisive, ma va di moda in una società che «di fatto ne disattende, ne offende e ne calpesta di continuo il modello e l’esempio». Lo storico Cardini ne è convinto: «La [post]modernità è antifrancescana, e come tale anticristiana», in quanto «sostituisce sistematicamente il fiat voluntas Tua [sia la Tua volontà] del Pater noster con un blasfemo fiat voluntas mea [sia la mia volontà]». Oltre che il più affascinante, Francesco sarà anche il più amato dei santi, «ma resta anche il più disatteso, il più tradito, il più inascoltato», anche tra i suoi «follower» di oggi. Se lo si capisce, «da qui deve cominciare la rivoluzione», per mettere fine al declino, scongiurare il rischio della barbarie postmoderna e ricostruire una civiltà dignitosa. Al padre, ricco e avido di prestigio, di successo, di onori e soldi, come tutti noi, egli aveva ridato tutto quello che aveva ricevuto, perfino i vestiti. Aveva capito che chi ha tutto, è nulla come uomo: ricco fuori, ma vuoto dentro. Chi invece non ha nulla e non vuole nulla, è l’uomo più ricco al mondo: ricco di spirito, di gioia, di passione, di amore, e l’amore è tutto, perché «solo l’amore è creativo». Il problema è averlo.

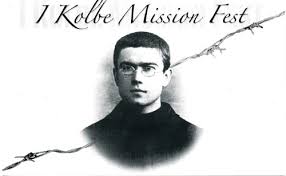

Il secondo intervento. A precederlo è stato il videoclip «Massimiliano Kolbe: solo l’amore crea», pubblicato il 13 settembre 2016 sul portale web «Bibbia Francescana». Massimiliano è stato chiamato anche «Francesco del XX secolo», perché si è incamminato sui suoi passi, intraprendendo il percorso che lo ha portato ad amare Cristo, sua Madre Immacolata e gli altri in modo sempre più totalizzante, generando  meravigliose imprese apostoliche. È noto per la sua geniale e innovativa opera nel campo dei mezzi di comunicazione. Ha usato in modo preponderante la stampa per diffondere i valori evangelici, ma non si è fermato ad essa. Ha evangelizzato anche attraverso il «nascente» mezzo radiofonico. In concreto, ha fondato molte riviste in Polonia e in Giappone e, in quei medesimi luoghi, le due Città dell’Immacolata (Niepokalanòw e Mugenzai No Sono), grandi strutture conventuali che si dedicavano e si dedicano tuttora a una missione d’avanguardia. Un «fiume» d’amore che scorreva tra le colonne dei suoi giornali e dalle sue creazioni. Una vita nel segno dell’amore, inteso come dono di sé, il cui vertice più alto si compì, ad appena 47 anni di vita, il 14 agosto 1941, ad Auschwitz. Un santo quindi poliedrico: patrono del movimento per la vita, delle famiglie, dei giornalisti, dei carcerati, dei tossicodipendenti. Ed anche dei giovani 2.0? Può essere per loro un modello? A queste domande ha cercato di rispondere, con grazia, dolcezza ed eleganza, Angela Anna Rita Serramazza, già responsabile regionale della Milizia dell’Immacolata.

meravigliose imprese apostoliche. È noto per la sua geniale e innovativa opera nel campo dei mezzi di comunicazione. Ha usato in modo preponderante la stampa per diffondere i valori evangelici, ma non si è fermato ad essa. Ha evangelizzato anche attraverso il «nascente» mezzo radiofonico. In concreto, ha fondato molte riviste in Polonia e in Giappone e, in quei medesimi luoghi, le due Città dell’Immacolata (Niepokalanòw e Mugenzai No Sono), grandi strutture conventuali che si dedicavano e si dedicano tuttora a una missione d’avanguardia. Un «fiume» d’amore che scorreva tra le colonne dei suoi giornali e dalle sue creazioni. Una vita nel segno dell’amore, inteso come dono di sé, il cui vertice più alto si compì, ad appena 47 anni di vita, il 14 agosto 1941, ad Auschwitz. Un santo quindi poliedrico: patrono del movimento per la vita, delle famiglie, dei giornalisti, dei carcerati, dei tossicodipendenti. Ed anche dei giovani 2.0? Può essere per loro un modello? A queste domande ha cercato di rispondere, con grazia, dolcezza ed eleganza, Angela Anna Rita Serramazza, già responsabile regionale della Milizia dell’Immacolata.

«L’amore – ha rimarcato in un batter d’occhio – è l’elemento dominante della sua spiritualità». Non un amore che viene dal basso, dall’uomo, da una filantropia umana, da una pietas emotiva e sentimentale. Il suo luminoso motto: «Soltanto l’amore crea», è linguaggio che può venire solo dall’alto, dall’amore smisurato di Dio: l’amore sorgivo e donante del Padre, l’amore accogliente e oblativo del Figlio, l’amore  comunione e dono dello Spirito. Di questo amore-agàpe Massimiliano, «martire della carità», ha dato prove in ogni campo. Un vero folle di quell’amore divino che crea, libera e redime, gratifica e ricompensa. «Quando il fuoco dell’amore si accende – scrisse – non può trovare posto nei limiti del cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori» (SK 1325). I ragazzi 2.0, che vivono sovente in un contesto carente di amore, hanno bisogno di sapere che è possibile amare, come lui, in modo divino. Ecco perché egli può essere anche per loro un modello splendido, ma ciò accadrà se la capacità di amare sarà «allenata» ogni giorno da piccoli gesti di amore che, passo dopo passo, li prepareranno ad essere portatori della cultura dell’amore e costruttori di un mondo più bello, relazionale, solidale, inclusivo, opposto a quello grondante di feticci, di simulacri, di trucco, di plastica, di pura rappresentazione. È proprio dei giovani l’essere sulla strada dei sogni, dei progetti, dei desideri, dell’amore. A noi l’essere all’altezza dei loro sogni, «ponendoci accanto a loro, perdendo tempo con loro, infiammando i loro cuori» (…), senza dimenticare che essi cercano anche l’accompagnamento dei loro coetanei, in un’ottica di condivisione delle esperienze peer-to-peer», cioè da pari a pari (Sinodo dei Vescovi, 10 ottobre). E se noi non vogliamo muoverci tra le ‘splendide’ rovine della grande crisi della postmodernità, come turisti o parvenu, stringendo rapporti liquidi con i nostri ragazzi e con le cose, dobbiamo sapere a che «profili» e modelli votarci: Francesco, Chiara, Massimiliano, appunto… Buona memoria, allora. Ognuno di loro è bellezza, ma anche… «Tu sei bellezza».

comunione e dono dello Spirito. Di questo amore-agàpe Massimiliano, «martire della carità», ha dato prove in ogni campo. Un vero folle di quell’amore divino che crea, libera e redime, gratifica e ricompensa. «Quando il fuoco dell’amore si accende – scrisse – non può trovare posto nei limiti del cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori» (SK 1325). I ragazzi 2.0, che vivono sovente in un contesto carente di amore, hanno bisogno di sapere che è possibile amare, come lui, in modo divino. Ecco perché egli può essere anche per loro un modello splendido, ma ciò accadrà se la capacità di amare sarà «allenata» ogni giorno da piccoli gesti di amore che, passo dopo passo, li prepareranno ad essere portatori della cultura dell’amore e costruttori di un mondo più bello, relazionale, solidale, inclusivo, opposto a quello grondante di feticci, di simulacri, di trucco, di plastica, di pura rappresentazione. È proprio dei giovani l’essere sulla strada dei sogni, dei progetti, dei desideri, dell’amore. A noi l’essere all’altezza dei loro sogni, «ponendoci accanto a loro, perdendo tempo con loro, infiammando i loro cuori» (…), senza dimenticare che essi cercano anche l’accompagnamento dei loro coetanei, in un’ottica di condivisione delle esperienze peer-to-peer», cioè da pari a pari (Sinodo dei Vescovi, 10 ottobre). E se noi non vogliamo muoverci tra le ‘splendide’ rovine della grande crisi della postmodernità, come turisti o parvenu, stringendo rapporti liquidi con i nostri ragazzi e con le cose, dobbiamo sapere a che «profili» e modelli votarci: Francesco, Chiara, Massimiliano, appunto… Buona memoria, allora. Ognuno di loro è bellezza, ma anche… «Tu sei bellezza».

Piotr Anzulewicz OFMConv

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

L’ultima Serata ci deve ancora arrivare. Venerdì 9 giugno si è tenuta la penultima, quella conviviale a tema, ideata nell’ambito della 4ª edizione del WikiCircolo, il cui filo conduttore è: «L’uomo e sua ‘sorella’ Terra», l’edizione ispirata all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e alla preghiera-inno Cantico delle creature di frate Francesco − la 92ª di seguito, tra quelle cinematografiche e quelle conviviali, con decorrenza dal 10 gennaio 2014. Una Serata stimolante. «Laudato si’: l’’ecologia integrale’ − educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente» era il suo titolo che suggeriva come andava a finire, secondo il programma, pubblicato previamente sul

L’ultima Serata ci deve ancora arrivare. Venerdì 9 giugno si è tenuta la penultima, quella conviviale a tema, ideata nell’ambito della 4ª edizione del WikiCircolo, il cui filo conduttore è: «L’uomo e sua ‘sorella’ Terra», l’edizione ispirata all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e alla preghiera-inno Cantico delle creature di frate Francesco − la 92ª di seguito, tra quelle cinematografiche e quelle conviviali, con decorrenza dal 10 gennaio 2014. Una Serata stimolante. «Laudato si’: l’’ecologia integrale’ − educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente» era il suo titolo che suggeriva come andava a finire, secondo il programma, pubblicato previamente sul  Il video musicale d’apertura sulla natura calabrese, creato da Vitali Frontera, con le straordinarie foto paesaggistiche di Maria Luisa Mauro e il Cantico delle creature eseguito dal cantautore Angelo Branduardi, ha colpito l’immaginazione dei presenti che si è espressa spontaneamente con un vivo applauso, metafora di un abbraccio a tutti e tre, e al Creatore, in quanto causa prima del creato e della vita: «A Te solo buon Signore / Si confanno gloria e onore / A Te ogni laude et benedizione / A Te solo si confanno / Che l’altissimo Tu sei / E null’omo degno / Te mentovare / Si laudato mio Signore / Con le Tue creature».

Il video musicale d’apertura sulla natura calabrese, creato da Vitali Frontera, con le straordinarie foto paesaggistiche di Maria Luisa Mauro e il Cantico delle creature eseguito dal cantautore Angelo Branduardi, ha colpito l’immaginazione dei presenti che si è espressa spontaneamente con un vivo applauso, metafora di un abbraccio a tutti e tre, e al Creatore, in quanto causa prima del creato e della vita: «A Te solo buon Signore / Si confanno gloria e onore / A Te ogni laude et benedizione / A Te solo si confanno / Che l’altissimo Tu sei / E null’omo degno / Te mentovare / Si laudato mio Signore / Con le Tue creature».

componenti: uomini, animali, piante… «La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr. Rm 1,20) e del suo amore per l’umanità. È destinata ad essere “ricapitolata” in Cristo alla fine dei tempi (cfr. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). Anch’essa, quindi, è una “vocazione”. La natura è a nostra disposizione non come “un mucchio di rifiuti sparsi a caso”, bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla” (Gen 2,15)» (Caritas in veritate, n. 48).

componenti: uomini, animali, piante… «La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr. Rm 1,20) e del suo amore per l’umanità. È destinata ad essere “ricapitolata” in Cristo alla fine dei tempi (cfr. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). Anch’essa, quindi, è una “vocazione”. La natura è a nostra disposizione non come “un mucchio di rifiuti sparsi a caso”, bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla” (Gen 2,15)» (Caritas in veritate, n. 48). Oggi, purtroppo, constatiamo che l’uomo moderno ha tradito la sua missione, quella di esserne attento, fedele e intelligente custode. Uscito dall’Eden, da quel giardino in cui Dio lo aveva posto, si è sentito lui, e lui solo, il padrone della propria vita e del mondo, «provocando la ribellione della natura, tiranneggiata piuttosto che governata da lui», come ha scritto Giovanni Paolo II nella Lettera-enciclica Centesimus annus. Abbandonandosi ad un faustiano godimento del presente − è il «tutto oggi per me e per nessun altro» − e ad una ossessiva e sfrenata ricerca del consumo immediato, ha causato squilibri dalle conseguenze drammatiche. Papa Francesco non manca di far notare: «Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, sembra normale, ma non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città costituisce una tragedia… Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti» (Udienza generale, 5 giugno 2013).

Oggi, purtroppo, constatiamo che l’uomo moderno ha tradito la sua missione, quella di esserne attento, fedele e intelligente custode. Uscito dall’Eden, da quel giardino in cui Dio lo aveva posto, si è sentito lui, e lui solo, il padrone della propria vita e del mondo, «provocando la ribellione della natura, tiranneggiata piuttosto che governata da lui», come ha scritto Giovanni Paolo II nella Lettera-enciclica Centesimus annus. Abbandonandosi ad un faustiano godimento del presente − è il «tutto oggi per me e per nessun altro» − e ad una ossessiva e sfrenata ricerca del consumo immediato, ha causato squilibri dalle conseguenze drammatiche. Papa Francesco non manca di far notare: «Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, sembra normale, ma non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città costituisce una tragedia… Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti» (Udienza generale, 5 giugno 2013). Oltre al creato che «geme e soffre» (Rm 8,22), «tiranneggiato piuttosto che governato», è la stessa famiglia umana a soffrire, per la fame, la desertificazione, i cambiamenti climatici, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, e teme per il suo futuro. «Il progetto ideologico consumista − afferma mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia − mercifica tutto, uomini e natura, rovina le reti ecologiche e le reti sociali, si fonda sull’egoismo, l’avidità, la competizione, la sopraffazione, dimenticando la gratuità, la reciprocità, la cooperazione. Così cessiamo di pensarci come famiglia. Il mercato ci vuole individui consumatori e la famiglia luogo di consumo prima che di amore e socialità. Il mercato − basti pensare alla pubblicità dei prodotti di consumo − si riempie la bocca della parola “famiglia”, ma ne svuota il senso facendo emergere il consumismo individuale. Lo stereotipo di famiglia del consumismo è solo un “io formalmente allargato”, non è mai un “noi”. E’ l’opposto della famiglia, in particolare della famiglia cristiana, che trova il suo valore in un amore che spinge a superare continuamente se stessi per allargare sempre più il “noi” sino ai poveri» (AA.VV, Famiglia custodisci il creato! A cura di Gianfranco Grieco OFMConv, Città del Vaticano 2015, p. 20).

Oltre al creato che «geme e soffre» (Rm 8,22), «tiranneggiato piuttosto che governato», è la stessa famiglia umana a soffrire, per la fame, la desertificazione, i cambiamenti climatici, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, e teme per il suo futuro. «Il progetto ideologico consumista − afferma mons. Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia − mercifica tutto, uomini e natura, rovina le reti ecologiche e le reti sociali, si fonda sull’egoismo, l’avidità, la competizione, la sopraffazione, dimenticando la gratuità, la reciprocità, la cooperazione. Così cessiamo di pensarci come famiglia. Il mercato ci vuole individui consumatori e la famiglia luogo di consumo prima che di amore e socialità. Il mercato − basti pensare alla pubblicità dei prodotti di consumo − si riempie la bocca della parola “famiglia”, ma ne svuota il senso facendo emergere il consumismo individuale. Lo stereotipo di famiglia del consumismo è solo un “io formalmente allargato”, non è mai un “noi”. E’ l’opposto della famiglia, in particolare della famiglia cristiana, che trova il suo valore in un amore che spinge a superare continuamente se stessi per allargare sempre più il “noi” sino ai poveri» (AA.VV, Famiglia custodisci il creato! A cura di Gianfranco Grieco OFMConv, Città del Vaticano 2015, p. 20). Il sistema economico consumista, per diffondere i propri valori edonistici, sfrutta la famiglia piegandola ai suoi scopi e degradandola a modello di una visione mercantilistica della vita e della realtà. Dalla nascita di un figlio alla scuola, all’alimentazione, al vestire, al matrimonio, e così oltre, a tutto, c’è già il mercato che ci pensa. Alle persone non resta che lasciarsi docilmente guidare e condurre per mano nella piazza del consumo, il centro commerciale, dove ogni desiderio verrà soddisfatto, come in un moderno paese dei balocchi. L’umanità e la natura appaiono allora concetti astratti e lontani. Ogni festa è snaturata dalla sua mercificazione. Il Natale diviene la fiera del consumo e la frenetica ricerca del regalo giusto, dell’ultimo modello di smartphone. La domenica diviene il giorno ideale per lo shopping, e così ogni festa religiosa o laica. Il calendario è scandito dal consumo. Di più, non c’è più alcuna distinzione fra l’utile e l’inutile, perché tutto è funzionale al conseguimento dell’obiettivo del mercato, che non è certo la felicità vera, ma la produzione e il consumo. Non è un caso che non viene utilizzato il verbo “usare“, ma “consumare“, in quanto l’uso non comporta necessariamente la distruzione di ciò che si usa, mentre il consumo implica la rapida trasformazione di risorse naturali in beni e dei beni in rifiuti. Così stiamo consumando il creato, per soddisfare capricci dei ricchi e far vivere i poveri nell’illusione che un giorno potranno fare altrettanto.

Il sistema economico consumista, per diffondere i propri valori edonistici, sfrutta la famiglia piegandola ai suoi scopi e degradandola a modello di una visione mercantilistica della vita e della realtà. Dalla nascita di un figlio alla scuola, all’alimentazione, al vestire, al matrimonio, e così oltre, a tutto, c’è già il mercato che ci pensa. Alle persone non resta che lasciarsi docilmente guidare e condurre per mano nella piazza del consumo, il centro commerciale, dove ogni desiderio verrà soddisfatto, come in un moderno paese dei balocchi. L’umanità e la natura appaiono allora concetti astratti e lontani. Ogni festa è snaturata dalla sua mercificazione. Il Natale diviene la fiera del consumo e la frenetica ricerca del regalo giusto, dell’ultimo modello di smartphone. La domenica diviene il giorno ideale per lo shopping, e così ogni festa religiosa o laica. Il calendario è scandito dal consumo. Di più, non c’è più alcuna distinzione fra l’utile e l’inutile, perché tutto è funzionale al conseguimento dell’obiettivo del mercato, che non è certo la felicità vera, ma la produzione e il consumo. Non è un caso che non viene utilizzato il verbo “usare“, ma “consumare“, in quanto l’uso non comporta necessariamente la distruzione di ciò che si usa, mentre il consumo implica la rapida trasformazione di risorse naturali in beni e dei beni in rifiuti. Così stiamo consumando il creato, per soddisfare capricci dei ricchi e far vivere i poveri nell’illusione che un giorno potranno fare altrettanto. Il Circolo, promuovendo la cultura dell’incontro, dell’accoglienza e della solidarietà, rilancia dunque il suo impegno di custodire il creato e di contrastare la cultura dello scarto e dello spreco. Disprezzare il creato è disprezzare il dono più grande: la vita. Non c’è vita per l’uomo senza l’armonia di tutti gli esseri viventi, nella straordinaria biodiversità prodotta dal processo creativo, in cui siamo coinvolti noi stessi. Non possiamo quindi non rivolgerci alla meravigliosa avventura della vita con tenerezza amorevole. Il luogo privilegiato di tale tenerezza è proprio la famiglia. I genitori devono trasmettere ai figli il valore della sobrietà, della frugalità e della “sufficienza”, imprimere nel loro cuore lo stile di vita rispettoso del creato ed attento al prossimo, orientare le loro menti alla ricerca della felicità duratura, non effimera, superficiale, caduca, fugace. Il creato è di tutti e nessuno può appropriarsene né manipolarlo. Lì risiede il semplice principio di rispetto, di giustizia e di difesa. Per questo un’etica del consumo e dell’utilità deve lasciare il passo a un’etica della gratuità, della solidarietà, della responsabilità.

Il Circolo, promuovendo la cultura dell’incontro, dell’accoglienza e della solidarietà, rilancia dunque il suo impegno di custodire il creato e di contrastare la cultura dello scarto e dello spreco. Disprezzare il creato è disprezzare il dono più grande: la vita. Non c’è vita per l’uomo senza l’armonia di tutti gli esseri viventi, nella straordinaria biodiversità prodotta dal processo creativo, in cui siamo coinvolti noi stessi. Non possiamo quindi non rivolgerci alla meravigliosa avventura della vita con tenerezza amorevole. Il luogo privilegiato di tale tenerezza è proprio la famiglia. I genitori devono trasmettere ai figli il valore della sobrietà, della frugalità e della “sufficienza”, imprimere nel loro cuore lo stile di vita rispettoso del creato ed attento al prossimo, orientare le loro menti alla ricerca della felicità duratura, non effimera, superficiale, caduca, fugace. Il creato è di tutti e nessuno può appropriarsene né manipolarlo. Lì risiede il semplice principio di rispetto, di giustizia e di difesa. Per questo un’etica del consumo e dell’utilità deve lasciare il passo a un’etica della gratuità, della solidarietà, della responsabilità. Il creato è armonia e la relazione tra l’uomo e il creato deve essere armonica! Ce lo ricorda frate Francesco d’Assisi. Nella “sua” Lettera ai difensori dell’ambiente propone qualcosa di previo e di fondamentale: creare nei cittadini una coscienza di custodia onerosa, un’attenzione speciale e una conversione alla natura. «Una delle sensazioni più profonde, gioiose e gratificanti − afferma l’Assisiate − è poter stare in mezzo alla natura

Il creato è armonia e la relazione tra l’uomo e il creato deve essere armonica! Ce lo ricorda frate Francesco d’Assisi. Nella “sua” Lettera ai difensori dell’ambiente propone qualcosa di previo e di fondamentale: creare nei cittadini una coscienza di custodia onerosa, un’attenzione speciale e una conversione alla natura. «Una delle sensazioni più profonde, gioiose e gratificanti − afferma l’Assisiate − è poter stare in mezzo alla natura  scoprendo le meraviglie che ci circondano e godendo di esse. […] Sì, siamo nati per vedere, guardare e ammirare. E’ meraviglioso contemplare l’universo che canta e fa risuonare la sua voce. Voce non umana, ma di pianeti e di stelle che girano. Che festa per gli occhi è la natura! Che bello ciò che i nostri occhi possono vedere! Com’è gradevole ciò che i nostri orecchi possono ascoltare! […] Di fronte al grandioso spettacolo dell’universo ci deve cogliere lo stupore e l’ammirazione e per questo ringraziare il Creatore e legarci in fraternità con tutti gli esseri che ci circondano […], proclamare la grande fraternità universale di tutti gli esseri naturali e degli ecosistemi e porre le condizioni di possibilità per raggiungere il meraviglioso gemellaggio umano e cosmico» (José Antonio Merino, Lettere di Francesco d’Assisi dal suo esilio, Padova 2017, pp. 64-70).

scoprendo le meraviglie che ci circondano e godendo di esse. […] Sì, siamo nati per vedere, guardare e ammirare. E’ meraviglioso contemplare l’universo che canta e fa risuonare la sua voce. Voce non umana, ma di pianeti e di stelle che girano. Che festa per gli occhi è la natura! Che bello ciò che i nostri occhi possono vedere! Com’è gradevole ciò che i nostri orecchi possono ascoltare! […] Di fronte al grandioso spettacolo dell’universo ci deve cogliere lo stupore e l’ammirazione e per questo ringraziare il Creatore e legarci in fraternità con tutti gli esseri che ci circondano […], proclamare la grande fraternità universale di tutti gli esseri naturali e degli ecosistemi e porre le condizioni di possibilità per raggiungere il meraviglioso gemellaggio umano e cosmico» (José Antonio Merino, Lettere di Francesco d’Assisi dal suo esilio, Padova 2017, pp. 64-70).