Un’altra Serata toccante e di attualità scottante, con «The Help», e non solo

È stata una splendida Serata, quella di venerdì 30 novembre 2018, con la proiezione del film «The Help» e la cineconversazione: «Diritto alla differenza: interculturalità e immigrazione», la 5ª della 7ª edizione del CineCircolo dal motto: «Negli spazi abitati dai giovani, per immagini», presso la chiesa «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido.

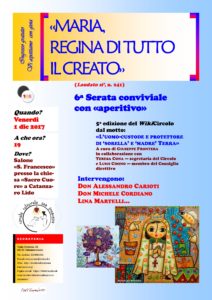

È coincisa mirabilmente con la presentazione del 25° «’Rapporto dell’immigrazione 2017-2018’. Un nuovo linguaggio per le migrazioni’» nell’Aula Sancti Petri a Catanzaro e con la vigilia dell’anniversario di un’altra Serata, ricca di suggestioni, emozioni e domande, la 106ª dal titolo «Maria, Regina di tutto il Creato», al cui timone sono stati due ospiti eccezionali che, offrendoci delle stupende pennellate antropologico-teologico-mariane, ci hanno spronato a invocare la «Regina del Creato» per la protezione dall’inquinamento e dalla devastazione della «sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba» (Cant, v. 9: FF 263): don Gesualdo De Luca − vicario episcopale, docente dell’Istituto Teologico Calabro «S. Pio X» di Catanzaro e assistente ecclesiastico regionale del Movimento Apostolico, e don Michele Cordiano − padre spirituale di Natuzza (Fortunata) Evolo e direttore nazionale dei Cenacoli di Preghiera «Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime» ispirati alla spiritualità della Mistica di Paravati.

È coincisa mirabilmente con la presentazione del 25° «’Rapporto dell’immigrazione 2017-2018’. Un nuovo linguaggio per le migrazioni’» nell’Aula Sancti Petri a Catanzaro e con la vigilia dell’anniversario di un’altra Serata, ricca di suggestioni, emozioni e domande, la 106ª dal titolo «Maria, Regina di tutto il Creato», al cui timone sono stati due ospiti eccezionali che, offrendoci delle stupende pennellate antropologico-teologico-mariane, ci hanno spronato a invocare la «Regina del Creato» per la protezione dall’inquinamento e dalla devastazione della «sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba» (Cant, v. 9: FF 263): don Gesualdo De Luca − vicario episcopale, docente dell’Istituto Teologico Calabro «S. Pio X» di Catanzaro e assistente ecclesiastico regionale del Movimento Apostolico, e don Michele Cordiano − padre spirituale di Natuzza (Fortunata) Evolo e direttore nazionale dei Cenacoli di Preghiera «Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime» ispirati alla spiritualità della Mistica di Paravati.

Ad aprire questa Serata, il videoclip «Io non sono razzista, ma…» del rapper e cantante torinese Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno). A presentare il programma ed invertirlo, per permettere ai presenti della «prima ora» la partecipazione alla cineconversazione, Teresa Cona, segretaria del Circolo. Ad esporre il tema della differenza, interculturalità e immigrazione, in maniera coinvolgente e sintetica, Clarissa Errigo. Il suo «exploit» ha innescato tra i presenti nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria» un vivo dibattito intorno ai segni di intolleranza e di xenofobia. Mentre gli interventi si susseguivano, Ghenadi Cimino, operatore audiovisivo, proiettava sullo schermo le immagini dei ‘lebbrosi’ e di Maria, loro tenera Madre.

Ad aprire questa Serata, il videoclip «Io non sono razzista, ma…» del rapper e cantante torinese Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno). A presentare il programma ed invertirlo, per permettere ai presenti della «prima ora» la partecipazione alla cineconversazione, Teresa Cona, segretaria del Circolo. Ad esporre il tema della differenza, interculturalità e immigrazione, in maniera coinvolgente e sintetica, Clarissa Errigo. Il suo «exploit» ha innescato tra i presenti nel Salone «S. Elisabetta d’Ungheria» un vivo dibattito intorno ai segni di intolleranza e di xenofobia. Mentre gli interventi si susseguivano, Ghenadi Cimino, operatore audiovisivo, proiettava sullo schermo le immagini dei ‘lebbrosi’ e di Maria, loro tenera Madre.

Di fronte alle sfide migratorie, il Circolo – si è detto – intende rimanere fedele alla sua vocazione: quella di seguire frate Francesco e amare i suoi amici decisamente «offline»: i ‘lebbrosi’, appunto, e tra essi i migranti e i rifugiati. Riconoscere, proteggere e promuovere, in modo costante, coordinato ed efficace, questo «popolo in cammino», è una responsabilità che lo accomuna a tutte le associazioni, le organizzazioni e le Chiese cristiane. Non mancano tuttavia, e si riscontrano anche nei nostri ambienti, in particolare in questi ultimi tempi dei populismi, le tentazioni di esclusivismo e di arroccamento culturale e le reazioni di difesa e di rigetto, giustificate da un non meglio specificato «dovere morale» di conservare l’identità culturale e religiosa originaria. Il Circolo, fin dall’inizio, si impegna a promuovere nei suoi programmai i dettami dell’approccio di Papa Francesco, espresso in modo semplice ed efficace con quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Insieme a lui guarda quindi con speranza alla conferenza internazionale  promossa dall’ONU per l’adozione di due Global Compact sulla Migrazione Regolare (GCM): uno sui rifugiati – Global Compact on Refugees, e l’altro sui migranti – Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, che si terrà dal 10 all’11 dicembre a Marrakech, in Marocco. L’apertura verso l’altro e il diverso è una concreta possibilità di arricchimento e di dialogo ecumenico e interreligioso e una tangibile applicazione dell’universalità dei diritti umani e dell’umanesimo integrale (spirituale e materiale) che costituisce uno dei frutti più belli della civiltà giudaico-cristiana ed euro-atlantica. Il Circolo quindi vuole che la sua voce sia sempre tempestiva e profetica, e, soprattutto sia preceduta da un operato ispirato ai principi del messaggio evangelico-francescano.

promossa dall’ONU per l’adozione di due Global Compact sulla Migrazione Regolare (GCM): uno sui rifugiati – Global Compact on Refugees, e l’altro sui migranti – Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, che si terrà dal 10 all’11 dicembre a Marrakech, in Marocco. L’apertura verso l’altro e il diverso è una concreta possibilità di arricchimento e di dialogo ecumenico e interreligioso e una tangibile applicazione dell’universalità dei diritti umani e dell’umanesimo integrale (spirituale e materiale) che costituisce uno dei frutti più belli della civiltà giudaico-cristiana ed euro-atlantica. Il Circolo quindi vuole che la sua voce sia sempre tempestiva e profetica, e, soprattutto sia preceduta da un operato ispirato ai principi del messaggio evangelico-francescano.

A suggello della discussione è stato proiettato il videoclip «Non è un film», la canzone di Fiorella Mannoia che ha vinto la 10ª edizione del Premio Amnesty Italia per aver scelto di stare dalla parte dei diritti umani e di comunicare questa scelta tramite la sua arte. Il brano racconta, in parole semplici e incisive, la fuga di chi spera di salvarsi da persecuzione e sofferenza attraversando il Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione precaria. È la vita vera di giovani cittadini africani che cercano umanità e protezione e trovano spesso razzismo e propaganda. I 1500 morti del 2011, annegati in mare sulla via verso l’Europa, non sono un film, ma sono veri anche loro. E sono vere le migliaia di vittime della tratta sulle strade italiane, costrette alla prostituzione e accolte come ‘carne fresca’ da clienti che chiudono gli occhi davanti alla propria complicità nel mercato delle schiave.

A suggello della discussione è stato proiettato il videoclip «Non è un film», la canzone di Fiorella Mannoia che ha vinto la 10ª edizione del Premio Amnesty Italia per aver scelto di stare dalla parte dei diritti umani e di comunicare questa scelta tramite la sua arte. Il brano racconta, in parole semplici e incisive, la fuga di chi spera di salvarsi da persecuzione e sofferenza attraversando il Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione precaria. È la vita vera di giovani cittadini africani che cercano umanità e protezione e trovano spesso razzismo e propaganda. I 1500 morti del 2011, annegati in mare sulla via verso l’Europa, non sono un film, ma sono veri anche loro. E sono vere le migliaia di vittime della tratta sulle strade italiane, costrette alla prostituzione e accolte come ‘carne fresca’ da clienti che chiudono gli occhi davanti alla propria complicità nel mercato delle schiave.

I presenti alla Serata concordavano sul fatto che stiamo vivendo un momento storico molto delicato, in cui una parte del Paese, non tutto per fortuna, si lascia influenzare dal terrorismo delle parole – non meno pericoloso del terrorismo delle armi – di una parte della politica che per meri fini di propaganda elettorale, non avendo altri argomenti, usa gli immigrati per diffondere l’antico germe dell’odio razziale, mettendo in pratica la tattica del «divide et impera», dimenticando o, meglio, facendo finta di dimenticare che tutto il benessere dell’Occidente poggia sulle spalle di interi Paesi del Sud del mondo, Africa in testa, saccheggiati da una politica predatoria della quale tutti i governi sono responsabili.

Con la proiezione del film «The Help» (2011) è stato poi portato in scena un racconto tutto al femminile di donne che trovano un linguaggio comune al di là delle barriere sociali e razziali. Tate Taylor, regista statunitense, ha adattato per il grande schermo il romanzo L’aiuto, scritto dall’amica d’infanzia Kathryn Stockett, da cui aveva ottenuto i diritti cinematografici del libro prima della sua pubblicazione. The Help è uscito nelle sale americane il 10 agosto 2011 ed è rimasto al primo posto tra i film più visti per settimane.

Con la proiezione del film «The Help» (2011) è stato poi portato in scena un racconto tutto al femminile di donne che trovano un linguaggio comune al di là delle barriere sociali e razziali. Tate Taylor, regista statunitense, ha adattato per il grande schermo il romanzo L’aiuto, scritto dall’amica d’infanzia Kathryn Stockett, da cui aveva ottenuto i diritti cinematografici del libro prima della sua pubblicazione. The Help è uscito nelle sale americane il 10 agosto 2011 ed è rimasto al primo posto tra i film più visti per settimane.

Il film, un vero e proprio gioiello, con lo spettacolare cast, tutto al femminile, capitanato da Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Emma Stone e Jessica Chastain, ha emozionato e commosso molto quanti sono rimasti fino all’«ultima ora». Ha regalato loro ritratti umani delle donne nere, coraggiose, formose e vivaci, ma anche delle donne bianche, ricche, isteriche e annoiate. Un film toccante, divertente ed emozionante, che con grande equilibrio e dignità ha raccontato un passato non del tutto passato.

La Serata ha avuto il suo dolce fine presso la tavola con una squisita torta al cioccolato di Pina, al ritmo della canzone «Siamo tutti Africa» di Cecile Vanessa Ngo Noug, cantante romana di origini camerunensi e testimonial di AMREF, la più grande organizzazione sanitaria «no profit» che opera in Africa dal 1957, sostenendo i progetti per bambini e mamme con i regali solidali.

Piotr Anzulewicz OFMConv

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Il film «A casa con i suoi» di Tomy Dey e la cineconversazione «Nuova formula relazionale: ‘singletudine’» – intorno alla tendenza mondiale dei giovani a vivere soli in casa dei genitori fino a età improbabili e intorno a questi ultimi a inventarsi una strategia per sloggiarli dalle calde e comode coperte di famiglia – hanno condotto i convenuti fino al cuore del problema: Non siamo creati per essere soli, orfani di origine, di storia e di traiettoria, «sfigati», «choosy», «bamboccioni» (l’etimo della parola «bamboccio», di cui «bamboccione», è la forma accrescitiva che reca con sé il marchio dell’infanzia e dunque della sprovvedutezza: «bambo» e «bambino» sono alla radice di «bamboccio») e «fannulloni» (la parola composta dall’imperativo di fare [«fa’»], da «nulla» e dal suffisso accrescitivo «one»), vecchie e care parole del lessico familiare, quest’ultime due, rispolverate, rilucidate come certe tabacchiere d’argento nel salotto dei nonni, rilanciate splendenti in mezzo al dibattito politico, amplificate dai social media, riprese come simbolo di “italianità” (sub)culturale e antropologica perfino dal quotidiano britannico «Times» e da quello statunitense «New York Times». Siamo creati in dono gli uni per gli altri e ci realizziamo impegnandoci ad amarli con quell’amore che viene prima di ogni risposta d’amore. Infatti, «l’uomo non può ritrovarsi pienamente, se non mediante il dono sincero di sé» (

Il film «A casa con i suoi» di Tomy Dey e la cineconversazione «Nuova formula relazionale: ‘singletudine’» – intorno alla tendenza mondiale dei giovani a vivere soli in casa dei genitori fino a età improbabili e intorno a questi ultimi a inventarsi una strategia per sloggiarli dalle calde e comode coperte di famiglia – hanno condotto i convenuti fino al cuore del problema: Non siamo creati per essere soli, orfani di origine, di storia e di traiettoria, «sfigati», «choosy», «bamboccioni» (l’etimo della parola «bamboccio», di cui «bamboccione», è la forma accrescitiva che reca con sé il marchio dell’infanzia e dunque della sprovvedutezza: «bambo» e «bambino» sono alla radice di «bamboccio») e «fannulloni» (la parola composta dall’imperativo di fare [«fa’»], da «nulla» e dal suffisso accrescitivo «one»), vecchie e care parole del lessico familiare, quest’ultime due, rispolverate, rilucidate come certe tabacchiere d’argento nel salotto dei nonni, rilanciate splendenti in mezzo al dibattito politico, amplificate dai social media, riprese come simbolo di “italianità” (sub)culturale e antropologica perfino dal quotidiano britannico «Times» e da quello statunitense «New York Times». Siamo creati in dono gli uni per gli altri e ci realizziamo impegnandoci ad amarli con quell’amore che viene prima di ogni risposta d’amore. Infatti, «l’uomo non può ritrovarsi pienamente, se non mediante il dono sincero di sé» ( «Sta qui – per citare Jacques Lacan (+ 1981), filosofo e psicoanalista francese – l’esperienza dell’azione umana»: riconoscere la propria natura, davanti alla quale siamo ultimamente responsabili, e agire conformemente ad essa. «Essere il dono sincero di sé» per gli altri non è quindi un semplice slogan, una mera amicizia, una pura filantropia. È un imperativo di vita che dà motivazione all’essere e agire oltre se stessi. Senza questo imperativo-respiro la persona si snatura e implode. Così anche la famiglia, separata dai legami con le generazioni e chiusa difensivamente su se stessa, implode e diventa luogo dove accadono i femminicidi, dove si respira l’individualismo, dove si perde la capacità di essere grembo ospitale. Fedele invece al suo nucleo pulsante, in cui c’è la diversità-alterità, genera e, incorporando anche il limite e il fallimento, trasforma le ferite in occasione di rigenerazione e di rinnovamento. Il perdono caratterizza la famiglia, anche in chiave laica, perché la vita sociale non esiste senza quella gratuità che eccede la logica del contratto e dell’occhio per occhio. La famiglia oggi è uno dei pochi luoghi dove si sperimenta la gratuità e si getta i semi di futuro. Essa non è quindi un nido o una tana dove rifugiarsi, un porto sicuro in cui fermarsi, una bolla in cui proteggersi, ma è una dimora ospitale, un grembo accogliente, un luogo di porte spalancate, non blindate. Lo dice anche la sua etimologia: «faama» è la casa che accoglie persone unite da legami di sangue, ma non solo. È qualcosa di piccolo che si apre, e ci apre, su qualcosa di grande. «È un nodo – afferma Chiara Giaccardi, sociologa e antropologa dei media – non solo fra i due partner, ma anche fra le generazioni, con chi ci ha preceduto e con chi ci seguirà». È un nodo di una rete più ampia, cui contribuisce e da cui ha sostegno. È un movimento di reciprocità. Un movimento che, purtroppo, abbiamo disimparato nel mondo dell’«io», del “tutto presente”, del “tutto subito”, dell’etichetta senza resto, dell’immanenza senza apertura, senza speranza, senza mistero.

«Sta qui – per citare Jacques Lacan (+ 1981), filosofo e psicoanalista francese – l’esperienza dell’azione umana»: riconoscere la propria natura, davanti alla quale siamo ultimamente responsabili, e agire conformemente ad essa. «Essere il dono sincero di sé» per gli altri non è quindi un semplice slogan, una mera amicizia, una pura filantropia. È un imperativo di vita che dà motivazione all’essere e agire oltre se stessi. Senza questo imperativo-respiro la persona si snatura e implode. Così anche la famiglia, separata dai legami con le generazioni e chiusa difensivamente su se stessa, implode e diventa luogo dove accadono i femminicidi, dove si respira l’individualismo, dove si perde la capacità di essere grembo ospitale. Fedele invece al suo nucleo pulsante, in cui c’è la diversità-alterità, genera e, incorporando anche il limite e il fallimento, trasforma le ferite in occasione di rigenerazione e di rinnovamento. Il perdono caratterizza la famiglia, anche in chiave laica, perché la vita sociale non esiste senza quella gratuità che eccede la logica del contratto e dell’occhio per occhio. La famiglia oggi è uno dei pochi luoghi dove si sperimenta la gratuità e si getta i semi di futuro. Essa non è quindi un nido o una tana dove rifugiarsi, un porto sicuro in cui fermarsi, una bolla in cui proteggersi, ma è una dimora ospitale, un grembo accogliente, un luogo di porte spalancate, non blindate. Lo dice anche la sua etimologia: «faama» è la casa che accoglie persone unite da legami di sangue, ma non solo. È qualcosa di piccolo che si apre, e ci apre, su qualcosa di grande. «È un nodo – afferma Chiara Giaccardi, sociologa e antropologa dei media – non solo fra i due partner, ma anche fra le generazioni, con chi ci ha preceduto e con chi ci seguirà». È un nodo di una rete più ampia, cui contribuisce e da cui ha sostegno. È un movimento di reciprocità. Un movimento che, purtroppo, abbiamo disimparato nel mondo dell’«io», del “tutto presente”, del “tutto subito”, dell’etichetta senza resto, dell’immanenza senza apertura, senza speranza, senza mistero. La Serata si è svolta tra le due domeniche – l’11 novembre con la 68ª

La Serata si è svolta tra le due domeniche – l’11 novembre con la 68ª  Il Circolo, per inserirsi nelle manifestazioni di solidarietà e di attenzione agli ultimi, i poveri, i senza tetto, gli abbandonati, gli ‘scartati’, gli immigrati, ha voluto rievocare anche la 5ª Serata della 5ª edizione del WikiCircolo che si è tenuta un anno fa, venerdì 17 novembre 2017, dal tema «

Il Circolo, per inserirsi nelle manifestazioni di solidarietà e di attenzione agli ultimi, i poveri, i senza tetto, gli abbandonati, gli ‘scartati’, gli immigrati, ha voluto rievocare anche la 5ª Serata della 5ª edizione del WikiCircolo che si è tenuta un anno fa, venerdì 17 novembre 2017, dal tema «

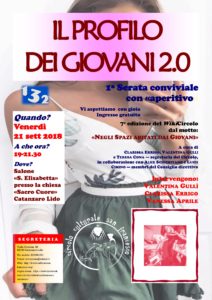

Il Circolo Culturale San Francesco, dopo la pausa estiva, ha riaperto i battenti, e lo ha fatto regalando una pregnante Serata conviviale con «aperitivo», la 132ª di seguito, tra quelle conviviali e quelle cinematografiche. Venerdì 21 settembre 2018, con il tema «

Il Circolo Culturale San Francesco, dopo la pausa estiva, ha riaperto i battenti, e lo ha fatto regalando una pregnante Serata conviviale con «aperitivo», la 132ª di seguito, tra quelle conviviali e quelle cinematografiche. Venerdì 21 settembre 2018, con il tema « A presentare l’

A presentare l’ Magistrale è stata la tavola rotonda, con interventi di carattere sociologico, pedagogico e giuridico sull’identità del #giovane 2.0 tutto web, touch screen, chat, blog, twitter, social forum (Clarissa Errigo, Valentina Gullì e Vanessa Aprile) e con video («

Magistrale è stata la tavola rotonda, con interventi di carattere sociologico, pedagogico e giuridico sull’identità del #giovane 2.0 tutto web, touch screen, chat, blog, twitter, social forum (Clarissa Errigo, Valentina Gullì e Vanessa Aprile) e con video (« I genitori sono spesso iperprotettivi. Si sentono più tranquilli e meno ansiosi con i figli immersi nei «social» a casa che fuori immersi nel sociale, esigente, ma vitale per il loro equilibrio psichico e per la costruzione di relazioni reali e durature, non virtualizzabili o cliccabili. Privilegiando solo relazioni virtuali, attraverso i media, si impoverisce, si favorisce il narcisismo e si espone ad una «orfanezza spirituale»: «La mancanza di contatto fisico (e non virtuale) – constata amaramente Papa Francesco – va cauterizzando i nostri cuori, facendo perdere ad essi la capacità della tenerezza e dello stupore, della pietà e della compassione. L’orfanezza spirituale ci fa perdere la memoria di quello che significa essere figli, essere nipoti, essere genitori, essere nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa perdere la memoria del valore del gioco, del canto, del riso, del risposo, della gratuità» (Omelia alla Messa nella solennità di Maria, Madre di Dio, 1 gennaio 2017).

I genitori sono spesso iperprotettivi. Si sentono più tranquilli e meno ansiosi con i figli immersi nei «social» a casa che fuori immersi nel sociale, esigente, ma vitale per il loro equilibrio psichico e per la costruzione di relazioni reali e durature, non virtualizzabili o cliccabili. Privilegiando solo relazioni virtuali, attraverso i media, si impoverisce, si favorisce il narcisismo e si espone ad una «orfanezza spirituale»: «La mancanza di contatto fisico (e non virtuale) – constata amaramente Papa Francesco – va cauterizzando i nostri cuori, facendo perdere ad essi la capacità della tenerezza e dello stupore, della pietà e della compassione. L’orfanezza spirituale ci fa perdere la memoria di quello che significa essere figli, essere nipoti, essere genitori, essere nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa perdere la memoria del valore del gioco, del canto, del riso, del risposo, della gratuità» (Omelia alla Messa nella solennità di Maria, Madre di Dio, 1 gennaio 2017). Infatti, si pensi alle mamme e ai papà travolti dai sensi di colpa e distrutti dal chiedersi: “Se avessi visto, se avessi capito, se avessi fatto…”. Certo, non si può arrivare dappertutto e proteggere a oltranza dai rischi e dalle degenerazioni dei media. I media hanno conquistato la nostra esistenza, scandiscono i ritmi delle nostre giornate, sono i custodi delle chiavi dei nostri spazi. «La loro presenza ci mette, certamente, a disposizione funzioni e opportunità impensabili fino a pochi anni fa, anche se il prezzo da pagare – afferma Dario Edoardo Viganò, assessore del Dicastero vaticano per la comunicazione – è una modifica sostanziale dei lineamenti del nostro profilo», un elevato costo in termini di umanità (Connessi e solitari. Di cosa ci priva la vita online, Bologna 2017, 17-18). Per quanto ci facciano bene, non si può dimenticare quanto essi siano carenti dal punto di vista dell’«educazione ai sentimenti». Per questo occorre che i genitori stiano vicino ai propri figli, sempre, al loro fiano, fin dalla più tenera età, e sappiano ascoltare, dialogare e rispettare i loro spazi e tempi. Insieme si può costruire un mondo e un futuro più bello, più umano, più relazionale, più affettuoso, più rispettoso, più giusto, più equo.

Infatti, si pensi alle mamme e ai papà travolti dai sensi di colpa e distrutti dal chiedersi: “Se avessi visto, se avessi capito, se avessi fatto…”. Certo, non si può arrivare dappertutto e proteggere a oltranza dai rischi e dalle degenerazioni dei media. I media hanno conquistato la nostra esistenza, scandiscono i ritmi delle nostre giornate, sono i custodi delle chiavi dei nostri spazi. «La loro presenza ci mette, certamente, a disposizione funzioni e opportunità impensabili fino a pochi anni fa, anche se il prezzo da pagare – afferma Dario Edoardo Viganò, assessore del Dicastero vaticano per la comunicazione – è una modifica sostanziale dei lineamenti del nostro profilo», un elevato costo in termini di umanità (Connessi e solitari. Di cosa ci priva la vita online, Bologna 2017, 17-18). Per quanto ci facciano bene, non si può dimenticare quanto essi siano carenti dal punto di vista dell’«educazione ai sentimenti». Per questo occorre che i genitori stiano vicino ai propri figli, sempre, al loro fiano, fin dalla più tenera età, e sappiano ascoltare, dialogare e rispettare i loro spazi e tempi. Insieme si può costruire un mondo e un futuro più bello, più umano, più relazionale, più affettuoso, più rispettoso, più giusto, più equo. Presentazione della 10ª edizione del

Presentazione della 10ª edizione del  La risposta francescana, nel Duecento così come oggi, è sempre la stessa: trovare la bellezza tornando alla realtà. E dove sta la realtà? Nei luoghi del sentire e di senso. Cercare il bello significa capire che ci sono cose prive di scopo, ma ricche di senso. Un senso che possiamo solo contemplare e non possedere. La bellezza, dunque, ci porta oltre ai canoni estetici e oltre alla fisicità che ci viene proposta consumisticamente. È una sensazione che nasce dal profondo, ci colpisce e ci educa alla gratuità e alla prossimità.

La risposta francescana, nel Duecento così come oggi, è sempre la stessa: trovare la bellezza tornando alla realtà. E dove sta la realtà? Nei luoghi del sentire e di senso. Cercare il bello significa capire che ci sono cose prive di scopo, ma ricche di senso. Un senso che possiamo solo contemplare e non possedere. La bellezza, dunque, ci porta oltre ai canoni estetici e oltre alla fisicità che ci viene proposta consumisticamente. È una sensazione che nasce dal profondo, ci colpisce e ci educa alla gratuità e alla prossimità.

ottobre 2018 gli ha dedicato un’altra Serata dal titolo: «

ottobre 2018 gli ha dedicato un’altra Serata dal titolo: « sottoscritto ha tentato di affrontare queste e simili domande, partendo dal video «

sottoscritto ha tentato di affrontare queste e simili domande, partendo dal video « Francesco – è doveroso precisare – partì però dalle rovine. Una voce divina gli chiedeva di restaurare la chiesa ed egli pensava che fosse la cadente chiesetta di S. Damiano ad Assisi. In seguito capì che la chiesa da ricostruire era la Chiesa con la C maiuscola, ridotta a macerie religiose e morali: papi, vescovi, abati che a suon di soldi si compravano le cariche e a suon di spade detenevano e aumentavano il proprio potere. Non era da meno la situazione politica e sociale: guerre, incendi, massacri e vendette erano l’esperienza quotidiana delle famiglie, delle fazioni cittadine, delle città in lotta. Imperatore, re, baroni, principi, papi, vescovi: tutti contro tutti, avidamente, cinicamente, crudelmente. «Lo schifo era tale – afferma Claudio Bernardi, docente di storia del teatro al DAMS di Brescia – che i veri seguaci di Cristo preferivano fuggire non solo dal mondo, ma anche dagli stessi monasteri. Preferivano gli eremi, lontano da tutti, nell’ombra delle selve, nel silenzio dei monti. Solo lì si poteva incontrare Dio e soprattutto riuscire a non fare del male agli altri, a non sporcarsi». Anche il giovane Francesco pensò di ritirarsi dal mondo, ma quella era una fuga e non un impegno per ricostruire la Chiesa e la società. Che cosa si doveva allora fare? Semplice. In tutto occorreva seguire Cristo, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Così Francesco portò, con i suoi primi «follower», una rivoluzione culturale, religiosa e sociale. Predicò e praticò valori opposti a quelli dominanti della società feudale e comunale: contro l’odio e la guerra dei violenti, l’amore e la pace; contro l’avidità e la ricchezza dei mercanti, la povertà e la generosità; contro la volontà di godere e possedere, la perfetta letizia della libertà e dell’espressività; contro l’ascetismo e rifiuto del mondo, la bellezza dell’universo, opera di Dio, e la significazione della sua bontà. Tutto il creato era per lui un canto d’amore da sentire e da vivere in profondità.

Francesco – è doveroso precisare – partì però dalle rovine. Una voce divina gli chiedeva di restaurare la chiesa ed egli pensava che fosse la cadente chiesetta di S. Damiano ad Assisi. In seguito capì che la chiesa da ricostruire era la Chiesa con la C maiuscola, ridotta a macerie religiose e morali: papi, vescovi, abati che a suon di soldi si compravano le cariche e a suon di spade detenevano e aumentavano il proprio potere. Non era da meno la situazione politica e sociale: guerre, incendi, massacri e vendette erano l’esperienza quotidiana delle famiglie, delle fazioni cittadine, delle città in lotta. Imperatore, re, baroni, principi, papi, vescovi: tutti contro tutti, avidamente, cinicamente, crudelmente. «Lo schifo era tale – afferma Claudio Bernardi, docente di storia del teatro al DAMS di Brescia – che i veri seguaci di Cristo preferivano fuggire non solo dal mondo, ma anche dagli stessi monasteri. Preferivano gli eremi, lontano da tutti, nell’ombra delle selve, nel silenzio dei monti. Solo lì si poteva incontrare Dio e soprattutto riuscire a non fare del male agli altri, a non sporcarsi». Anche il giovane Francesco pensò di ritirarsi dal mondo, ma quella era una fuga e non un impegno per ricostruire la Chiesa e la società. Che cosa si doveva allora fare? Semplice. In tutto occorreva seguire Cristo, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Così Francesco portò, con i suoi primi «follower», una rivoluzione culturale, religiosa e sociale. Predicò e praticò valori opposti a quelli dominanti della società feudale e comunale: contro l’odio e la guerra dei violenti, l’amore e la pace; contro l’avidità e la ricchezza dei mercanti, la povertà e la generosità; contro la volontà di godere e possedere, la perfetta letizia della libertà e dell’espressività; contro l’ascetismo e rifiuto del mondo, la bellezza dell’universo, opera di Dio, e la significazione della sua bontà. Tutto il creato era per lui un canto d’amore da sentire e da vivere in profondità. riesce a dare un nome a questi dodici «follower» (cfr. anche nota 3 a FF 1826). Di alcuni, tra i primi, le Fonti francescane danno, oltre il nome, una breve narrazione della “chiamata” (ad es. Bernardo, Pietro, Egidio, Silvestro), ma di altri si ha solo il nome: Giovanni da San Costanzo, Barbaro, Bernardo di Vigilante e Angelo Tancredi (1 Cel 31: FF 371, nota 58), Sabbatino, Morico, Giovanni de Capella (3 Comp 35: FF 1438). Ci sono poi altri «follower» che, pur non essendo tra questi primi, furono però molto vicini a frate Francesco, ad es. Leone, Rufino, Angelo, che si autodefiniscono «noi che siamo vissuti più a lungo insieme con lui». A loro, ovviamente, si aggiunge sorella Chiara. In ogni modo, con loro egli proponeva la partecipazione di tutti – uomini e donne, sposati e non, ricchi e poveri, santi e peccatori, chierici e laici – al rinnovamento radicale delle persone, delle istituzioni, della società. Fu l’avvento della democrazia solidale, della fraternità universale, della responsabilità individuale, della lingua in volgare, della pittura italiana, delle scienze umane, del movimento non violento, del dialogo tra culture, popoli e religioni diverse, del non conformismo e di mille altre cose nuove.

riesce a dare un nome a questi dodici «follower» (cfr. anche nota 3 a FF 1826). Di alcuni, tra i primi, le Fonti francescane danno, oltre il nome, una breve narrazione della “chiamata” (ad es. Bernardo, Pietro, Egidio, Silvestro), ma di altri si ha solo il nome: Giovanni da San Costanzo, Barbaro, Bernardo di Vigilante e Angelo Tancredi (1 Cel 31: FF 371, nota 58), Sabbatino, Morico, Giovanni de Capella (3 Comp 35: FF 1438). Ci sono poi altri «follower» che, pur non essendo tra questi primi, furono però molto vicini a frate Francesco, ad es. Leone, Rufino, Angelo, che si autodefiniscono «noi che siamo vissuti più a lungo insieme con lui». A loro, ovviamente, si aggiunge sorella Chiara. In ogni modo, con loro egli proponeva la partecipazione di tutti – uomini e donne, sposati e non, ricchi e poveri, santi e peccatori, chierici e laici – al rinnovamento radicale delle persone, delle istituzioni, della società. Fu l’avvento della democrazia solidale, della fraternità universale, della responsabilità individuale, della lingua in volgare, della pittura italiana, delle scienze umane, del movimento non violento, del dialogo tra culture, popoli e religioni diverse, del non conformismo e di mille altre cose nuove. Un Francesco folle, scandaloso, trasgressivo e antimoderno, sia pur «ante litteram». Infatti, «quando si parla della “povertà francescana”», si dimentica che la sua povertà è esattamente in linea con il discorso delle beatitudini di Gesù: non già «puro e limitato rifiuto della ricchezza materiale», ma «totale e radicale rinunzia a qualunque tipo di “volontà di potenza” individuale, a partire dalla sapienza e dalla cultura, a loro volta forme fondamentali di ricchezza e di potere». Ecco perché il modello e l’esempio di Francesco e dei suoi primi «follower» colpiscono al cuore la radice stessa della postmodernità che «in ultima analisi – afferma il medievista Franco Cardini nel suo

Un Francesco folle, scandaloso, trasgressivo e antimoderno, sia pur «ante litteram». Infatti, «quando si parla della “povertà francescana”», si dimentica che la sua povertà è esattamente in linea con il discorso delle beatitudini di Gesù: non già «puro e limitato rifiuto della ricchezza materiale», ma «totale e radicale rinunzia a qualunque tipo di “volontà di potenza” individuale, a partire dalla sapienza e dalla cultura, a loro volta forme fondamentali di ricchezza e di potere». Ecco perché il modello e l’esempio di Francesco e dei suoi primi «follower» colpiscono al cuore la radice stessa della postmodernità che «in ultima analisi – afferma il medievista Franco Cardini nel suo  meravigliose imprese apostoliche. È noto per la sua geniale e innovativa opera nel campo dei mezzi di comunicazione. Ha usato in modo preponderante la stampa per diffondere i valori evangelici, ma non si è fermato ad essa. Ha evangelizzato anche attraverso il «nascente» mezzo radiofonico. In concreto, ha fondato molte riviste in Polonia e in Giappone e, in quei medesimi luoghi, le due Città dell’Immacolata (Niepokalanòw e Mugenzai No Sono), grandi strutture conventuali che si dedicavano e si dedicano tuttora a una missione d’avanguardia. Un «fiume» d’amore che scorreva tra le colonne dei suoi giornali e dalle sue creazioni. Una vita nel segno dell’amore, inteso come dono di sé, il cui vertice più alto si compì, ad appena 47 anni di vita, il 14 agosto 1941, ad Auschwitz. Un santo quindi poliedrico: patrono del movimento per la vita, delle famiglie, dei giornalisti, dei carcerati, dei tossicodipendenti. Ed anche dei giovani 2.0? Può essere per loro un modello? A queste domande ha cercato di rispondere, con grazia, dolcezza ed eleganza, Angela Anna Rita Serramazza, già responsabile regionale della Milizia dell’Immacolata.

meravigliose imprese apostoliche. È noto per la sua geniale e innovativa opera nel campo dei mezzi di comunicazione. Ha usato in modo preponderante la stampa per diffondere i valori evangelici, ma non si è fermato ad essa. Ha evangelizzato anche attraverso il «nascente» mezzo radiofonico. In concreto, ha fondato molte riviste in Polonia e in Giappone e, in quei medesimi luoghi, le due Città dell’Immacolata (Niepokalanòw e Mugenzai No Sono), grandi strutture conventuali che si dedicavano e si dedicano tuttora a una missione d’avanguardia. Un «fiume» d’amore che scorreva tra le colonne dei suoi giornali e dalle sue creazioni. Una vita nel segno dell’amore, inteso come dono di sé, il cui vertice più alto si compì, ad appena 47 anni di vita, il 14 agosto 1941, ad Auschwitz. Un santo quindi poliedrico: patrono del movimento per la vita, delle famiglie, dei giornalisti, dei carcerati, dei tossicodipendenti. Ed anche dei giovani 2.0? Può essere per loro un modello? A queste domande ha cercato di rispondere, con grazia, dolcezza ed eleganza, Angela Anna Rita Serramazza, già responsabile regionale della Milizia dell’Immacolata. comunione e dono dello Spirito. Di questo amore-agàpe Massimiliano, «martire della carità», ha dato prove in ogni campo. Un vero folle di quell’amore divino che crea, libera e redime, gratifica e ricompensa. «Quando il fuoco dell’amore si accende – scrisse – non può trovare posto nei limiti del cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori» (SK 1325). I ragazzi 2.0, che vivono sovente in un contesto carente di amore, hanno bisogno di sapere che è possibile amare, come lui, in modo divino. Ecco perché egli può essere anche per loro un modello splendido, ma ciò accadrà se la capacità di amare sarà «allenata» ogni giorno da piccoli gesti di amore che, passo dopo passo, li prepareranno ad essere portatori della cultura dell’amore e costruttori di un mondo più bello, relazionale, solidale, inclusivo, opposto a quello grondante di feticci, di simulacri, di trucco, di plastica, di pura rappresentazione. È proprio dei giovani l’essere sulla strada dei sogni, dei progetti, dei desideri, dell’amore. A noi l’essere all’altezza dei loro sogni, «ponendoci accanto a loro, perdendo tempo con loro, infiammando i loro cuori» (…), senza dimenticare che essi cercano anche l’accompagnamento dei loro coetanei, in un’ottica di condivisione delle esperienze peer-to-peer», cioè da pari a pari (Sinodo dei Vescovi, 10 ottobre). E se noi non vogliamo muoverci tra le ‘splendide’ rovine della grande crisi della postmodernità, come turisti o parvenu, stringendo rapporti liquidi con i nostri ragazzi e con le cose, dobbiamo sapere a che «profili» e modelli votarci: Francesco, Chiara, Massimiliano, appunto… Buona memoria, allora. Ognuno di loro è bellezza, ma anche… «

comunione e dono dello Spirito. Di questo amore-agàpe Massimiliano, «martire della carità», ha dato prove in ogni campo. Un vero folle di quell’amore divino che crea, libera e redime, gratifica e ricompensa. «Quando il fuoco dell’amore si accende – scrisse – non può trovare posto nei limiti del cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori» (SK 1325). I ragazzi 2.0, che vivono sovente in un contesto carente di amore, hanno bisogno di sapere che è possibile amare, come lui, in modo divino. Ecco perché egli può essere anche per loro un modello splendido, ma ciò accadrà se la capacità di amare sarà «allenata» ogni giorno da piccoli gesti di amore che, passo dopo passo, li prepareranno ad essere portatori della cultura dell’amore e costruttori di un mondo più bello, relazionale, solidale, inclusivo, opposto a quello grondante di feticci, di simulacri, di trucco, di plastica, di pura rappresentazione. È proprio dei giovani l’essere sulla strada dei sogni, dei progetti, dei desideri, dell’amore. A noi l’essere all’altezza dei loro sogni, «ponendoci accanto a loro, perdendo tempo con loro, infiammando i loro cuori» (…), senza dimenticare che essi cercano anche l’accompagnamento dei loro coetanei, in un’ottica di condivisione delle esperienze peer-to-peer», cioè da pari a pari (Sinodo dei Vescovi, 10 ottobre). E se noi non vogliamo muoverci tra le ‘splendide’ rovine della grande crisi della postmodernità, come turisti o parvenu, stringendo rapporti liquidi con i nostri ragazzi e con le cose, dobbiamo sapere a che «profili» e modelli votarci: Francesco, Chiara, Massimiliano, appunto… Buona memoria, allora. Ognuno di loro è bellezza, ma anche… «

La 3ª Serata conviviale [136ª], focalizzata sul tema: «Storiche agenzie educative dei giovani: famiglia, scuola, amici, Chiesa», e ideata all’interno della 7ª edizione del WikiCircolo dal «file rouge»: «Negli spazi abitati dai giovani…», ha regalato venerdì 19 ottobre 2018 un «surplus» di emozioni, sorprese e contrattempi. Alla piccola tavola rotonda sono mancate, per il contrattempo, le due relatrici: dott.ssa Vanessa Aprile e maestra Ester Talarico. Il «team» con maestria è riuscito a ridisegnare il

La 3ª Serata conviviale [136ª], focalizzata sul tema: «Storiche agenzie educative dei giovani: famiglia, scuola, amici, Chiesa», e ideata all’interno della 7ª edizione del WikiCircolo dal «file rouge»: «Negli spazi abitati dai giovani…», ha regalato venerdì 19 ottobre 2018 un «surplus» di emozioni, sorprese e contrattempi. Alla piccola tavola rotonda sono mancate, per il contrattempo, le due relatrici: dott.ssa Vanessa Aprile e maestra Ester Talarico. Il «team» con maestria è riuscito a ridisegnare il  Il dibattito, moderato dalla segretaria Teresa Cona, ha reso la Serata ulteriormente gradevole. Maria Rainone, Nunzio Familiari e Luigi Cimino interagivano entusiasticamente e a lungo con le due ‘icone’ della Serata, facendo saltare addirittura i tre videoclip previsti nel programma: «

Il dibattito, moderato dalla segretaria Teresa Cona, ha reso la Serata ulteriormente gradevole. Maria Rainone, Nunzio Familiari e Luigi Cimino interagivano entusiasticamente e a lungo con le due ‘icone’ della Serata, facendo saltare addirittura i tre videoclip previsti nel programma: «

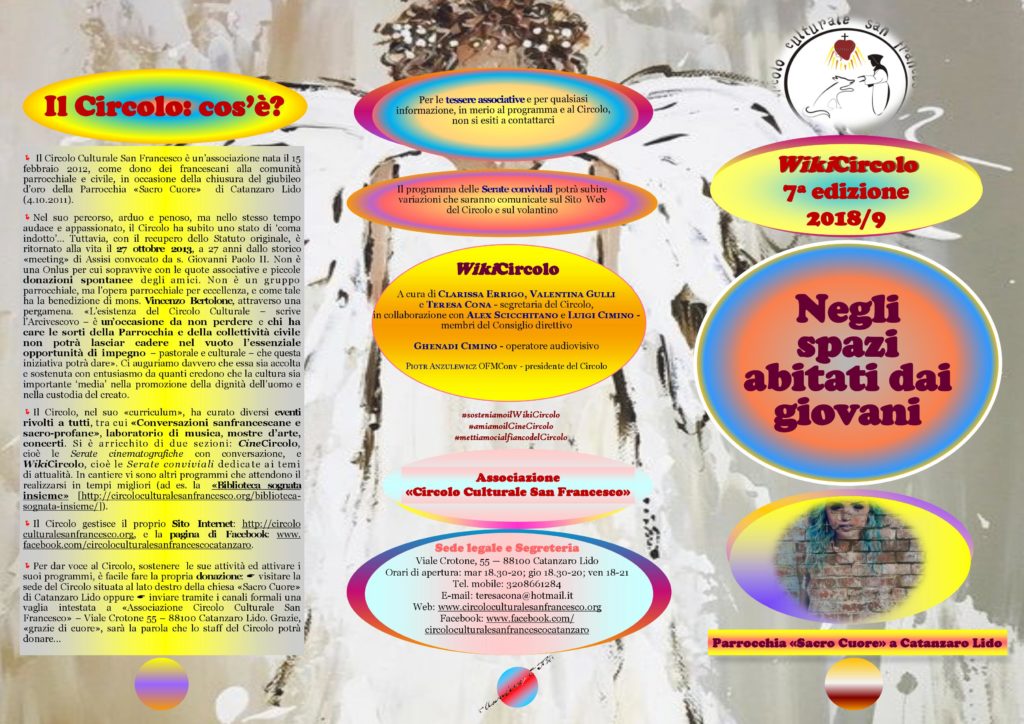

Nel programma, 9 Serate conviviali, dal 21 settembre 2018 al 18 gennaio 2019, tutte gratuite e aperte a tutti, vicini e lontani, introdotte da un brano musicale o/e video, intervallate da una pausa di condivisione e concluse con un «aperitivo». A configurarle in dettaglio e a scegliere, per la piccola tavola rotonda, i relatori di rilievo sarà lo Staff dell’edizione: Clarissa Errigo, Valentina Gulli e Teresa Cona, in collaborazione con Alex Scicchitano e Luigi Cimino. Il Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», presso la sede del Circolo situata al lato destro della chiesa «Sacro Cuore» a Catanzaro Lido, sarà il luogo degli incontri che si terranno un venerdì sì e un venerdì no, alternandosi con il ciclo cinematografico.

Nel programma, 9 Serate conviviali, dal 21 settembre 2018 al 18 gennaio 2019, tutte gratuite e aperte a tutti, vicini e lontani, introdotte da un brano musicale o/e video, intervallate da una pausa di condivisione e concluse con un «aperitivo». A configurarle in dettaglio e a scegliere, per la piccola tavola rotonda, i relatori di rilievo sarà lo Staff dell’edizione: Clarissa Errigo, Valentina Gulli e Teresa Cona, in collaborazione con Alex Scicchitano e Luigi Cimino. Il Salone «S. Elisabetta d’Ungheria», presso la sede del Circolo situata al lato destro della chiesa «Sacro Cuore» a Catanzaro Lido, sarà il luogo degli incontri che si terranno un venerdì sì e un venerdì no, alternandosi con il ciclo cinematografico.

La Serata «Sessanta Jazz», che si è svolta il 29 giugno 2018 presso la sede del Circolo Culturale San Francesco a Catanzaro Lido, a detta di molti, è riuscita a sprigionare lo charme a 360 gradi. E’ stato proprio il M° Luigi Cimino, con il suo sax, ad emanarlo. Di per sé ha una fiamma dentro di sé. Essa però divampa per un ambito in cui si è “specializzata”: il

La Serata «Sessanta Jazz», che si è svolta il 29 giugno 2018 presso la sede del Circolo Culturale San Francesco a Catanzaro Lido, a detta di molti, è riuscita a sprigionare lo charme a 360 gradi. E’ stato proprio il M° Luigi Cimino, con il suo sax, ad emanarlo. Di per sé ha una fiamma dentro di sé. Essa però divampa per un ambito in cui si è “specializzata”: il  Durante il «break», due sorprese: 1. l’ascolto dell’inno «’Siamo Qui!’. Proteggi Tu il mio cammino» dell’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco che si svolgerà a Roma l’11 e il 12 agosto, reso noto appena tre giorni fa, scritto dall’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia e diretto dal M° Giovanni Mareggini: un’invocazione di protezione verso tutti coloro che attraversano la vita cercando di dirigere al meglio i propri passi; 2. la proiezione delle foto archiviali con

Durante il «break», due sorprese: 1. l’ascolto dell’inno «’Siamo Qui!’. Proteggi Tu il mio cammino» dell’incontro dei giovani italiani con Papa Francesco che si svolgerà a Roma l’11 e il 12 agosto, reso noto appena tre giorni fa, scritto dall’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia e diretto dal M° Giovanni Mareggini: un’invocazione di protezione verso tutti coloro che attraversano la vita cercando di dirigere al meglio i propri passi; 2. la proiezione delle foto archiviali con